Der automatische Bremskraftregler dient dazu, die Bremskräfte an den Rädern des hinteren Drehgestells automatisch in Abhängigkeit von Änderungen der axialen Belastung auf sie zu regulieren und das Lösen der Räder dieses Drehgestells zu beschleunigen.

Die Regulierung der Bremskräfte erfolgt durch Änderung des Luftdrucks in den Bremskammern der Räder des hinteren Drehgestells in Abhängigkeit von der tatsächlichen Axiallast beim Bremsen.

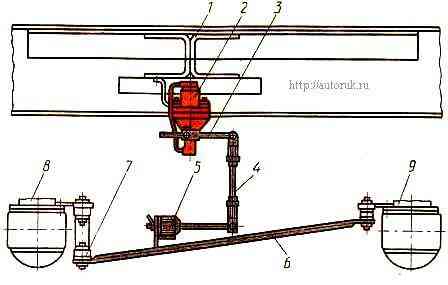

Der Regler wird am Fahrzeugrahmen montiert. Sein Hebel 3 ist über eine Stange 4, ein elastisches Element 5 und eine Stange 6 mit den Trägern der Brücken 8 und 9 des hinteren Drehgestells verbunden, so dass deren Verformungen beim Bremsen auf unebenen Straßen und Verdrehungen durch die Wirkung des Bremsmoments auftreten keinen Einfluss auf die Regulierung der Bremskräfte.

Das elastische Element schützt den Regler vor Beschädigungen bei vertikalen Bewegungen der hinteren Drehgestellachsen, absorbiert außerdem Stöße und reduziert Vibrationen, wenn diese die zulässigen Grenzen überschreiten.

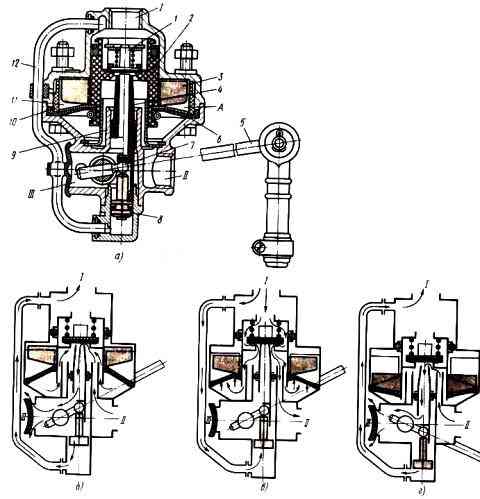

Der Regler besteht aus Ventil 1 (Abb. a), Ventilstößel 4 mit Antrieb (Welle mit Kugelgelenk 7), Kolben 2 mit geneigten Rippen 3, Membran 6, die mit Kolben 2 verbunden und durch einen Verbinder festgeklemmt ist oberes und unteres Gehäuse, Kolben 8, Führung 9, Drücker 4, Einsatz 10 mit geneigten Rippen 11 und Verbindungsrohr 12.

Die geneigten Rippen 3 des Kolbens dringen in den Raum zwischen den geneigten Rippen 11 des Einsatzes ein.

Die Kolbenrippen und Einsätze haben eine entgegengesetzte Neigung zur Kolbenachse.

Durch das Verbindungsrohr 12 gelangt Druckluft unter den Kolben 8, was einen reibungslosen Betrieb des Reglers gewährleistet, wenn Ventil 1 den atmosphärischen Auslass schließt.

Klemme „I“ des Reglers ist mit dem oberen Teil des Bremsventils verbunden, Klemme „II“ ist mit den Bremskammern der Hinterräder verbunden, Klemme „III“ und Hohlraum A sind mit der Atmosphäre verbunden.

In der Ausgangsstellung (ohne Bremsung, Abb. 2, b) wird Ventil 1 durch seine Feder an den Sitz im Kolben 2 gedrückt.

Klemme „I“ ist von Klemme „II“ getrennt und über den oberen Abschnitt des Bremsventils mit der Atmosphäre verbunden, und die Bremskammern der Hinterräder sind über Klemme „II“, Hohlstößel, mit der Atmosphäre verbunden 4 und Terminal „III“.

Die Position des Drückers wird durch die Position der Ferse 7 bestimmt.

Beim Bremsen (Abb. 2, c) bewegt Druckluft, die vom oberen Teil des Bremsventils zum Ausgang I des Reglers geleitet wird, Kolben 2 nach unten und Kolben 8 nach oben, bis er an der Ferse stoppt.</ p>

In diesem Fall wird Ventil 1 gegen den Auslasssitz von Stößel 4 gedrückt und Anschluss „II“ wird vom atmosphärischen Anschluss „III“ getrennt.

Eine weitere Bewegung des Kolbens 2 führt zur Trennung des Ventils 1 vom Sitz im Kolben 2.

Druckluft vom Anschluss „I“ gelangt in den Anschluss „II“ und dann zu den Bremskammern der Hinterräder sowie durch den Ringspalt zwischen Kolben 2 und Führung 9 in den Hohlraum unter der Membran 6. Letztere beginnt zu arbeiten Von unten auf Kolben 2 einwirken.

Im Moment des Druckanstiegs in den Bremskammern und damit im Anschluss „II“, entspricht dessen Verhältnis zum Druck im Anschluss „I“ dem Verhältnis der aktiven Flächen der Ober- und Unterseite des Kolbens 2 steigt dieser an, bis Ventil 1 auf Sattel 2 landet.

Der Druckluftfluss von Anschluss „I“ zu Anschluss „II“ stoppt, d. h. die Nachführwirkung des Reglers wird ausgeführt. Die Wirkung des Kolbens 8 kompensiert die Druckkraft des Ventils 1 auf das Drückerkissen 4.

Die aktive Fläche der Oberseite des Kolbens, die durch die vom oberen Teil des Bremsventils zum Anschluss „I“ zugeführte Druckluft gedrückt wird, bleibt konstant; Die aktive Fläche der Membran an der Unterseite des Kolbens, die durch die in die Bremskammern der Hinterräder (an Klemme „II“) eintretende Druckluft gedrückt wird, ist durch eine Änderung der relativen Position von variabel die geneigten Rippen 3 des beweglichen Kolbens 2 und die geneigten Rippen 11 des festen Einsatzes 10.

Die relative Position von Kolben und Einsatz hängt von der Position des Hebels 5 und des mit ihm über die Ferse 7 verbundenen Drückers 4 ab.

Wann minimale Axiallast (das Auto ist unbeladen, Abb. d), der Abstand zwischen den Achsen und dem Regler ist am größten und Hebel 5 mit Drücker 4 befindet sich in der niedrigsten Position.

Um die Druckluftversorgung des Anschlusses „II“ sicherzustellen, muss sich Kolben 2 möglichst weit nach unten bewegen.

Wenn sich der Kolben nach unten bewegt, fallen seine Rippen 3 unter die Rippen 11 des Einsatzes und die Membran 6 legt sich auf die geneigten Rippen des Kolbens.

Die aktive Fläche der Membran 6, die von unten auf den Kolben 2 einwirkt, wird maximal.

In diesem Fall wird das Verhältnis der aktiven Flächen der Ober- und Unterseite des Kolbens 2 und damit die Druckdifferenz in den Anschlüssen „I“ und „II“ am größten.

Mit anderen Worten: Um die von oben und unten auf den Kolben 2 wirkenden Kräfte auszugleichen, ist es notwendig, dass der Druck im Anschluss „II“ (in den Bremskammern) geringer ist als im Anschluss „I“. Somit ist der Druck im Anschluss „II“ bei völliger Entladung des Wagens etwa dreimal geringer als der Druck im Anschluss „I“.

Bei voller Axiallast (Abb. c) ist der Abstand zwischen den Achsen und dem Regler am kleinsten und Hebel 5 mit Drücker 4 befindet sich in der oberen Position.

Die Druckluftversorgung des Anschlusses „II“ wird durch eine leichte Abwärtsbewegung des Kolbens 2 sichergestellt, ohne dass die Kolbenrippen 3 unterhalb der Einsatzrippen 11 austreten.

In diesem Fall liegt die Membran 6, die unter dem Druck der Druckluft steht, nur auf den Rippen des Einsatzes auf und die Kraft von ihr wird nicht auf den Kolben 2 übertragen.

Die aktiven Flächen der Ober- und Unterseite des Kolbens sind in diesem Fall gleich; Daher muss der Druck in den Anschlüssen „I“ und „II“ zum Ausgleich der von oben und unten auf den Kolben 2 wirkenden Kräfte gleich sein, d. h. welcher Druck an Anschluss „I“ herrscht, wird auch an Anschluss „II“ anliegen.

Die Zwischenstellung des Hebels 5 ist durch eine Veränderung der aktiven Fläche der Membran 6 gekennzeichnet, da bei der Abwärtsbewegung des Kolbens 2 seine Schrägrippen 3 unter die Schrägrippen 11 des Einsatzes ragen.

Darüber hinaus ist der Neigungswinkel der Rippen so gewählt, dass sich die aktive Fläche der Membran und der Druck in den Bremskammern entsprechend einer nahezu linearen Abhängigkeit bei verschiedenen Positionen des Hebels ändern.

Mit anderen Worten: Hebel 5 und Kolben 2 bewegen sich nach unten, wenn die Achslast des Fahrzeugs abnimmt.

Dadurch vergrößert sich die aktive Fläche der Membran 6 und der Druck in den Bremskammern sinkt.

Der Bremskraftregler hält also automatisch den Druckluftdruck im Anschluss „II“ und den zugehörigen Bremskammern aufrecht, wodurch eine Bremskraft proportional zur tatsächlichen Axiallast zu einem bestimmten Zeitpunkt bereitgestellt wird.

Beim Lösen der Bremse sinkt der Druck im Anschluss „I“.

Kolben 2 bewegt sich unter dem Druck der Druckluft von unten nach oben durch die Membran 6, und Ventil 1 sitzt auf dem Sitz von Kolben 2 und verschließt das Einlassloch.

Bei weiterer Bewegung des Kolbens 2 entfernt sich das Ventil 1 vom Sitz des Stößels 4 und Druckluft aus den Bremskammern entweicht durch den Auslass „II“, den hohlen Stößel 4 und den Auslass „III“ in die Atmosphäre.

Luft aus dem Auslasshohlraum wird durch das Atmosphärenventil des Bremsventils in die Atmosphäre abgelassen.