Zwischenwelle des KamAZ-Getriebes

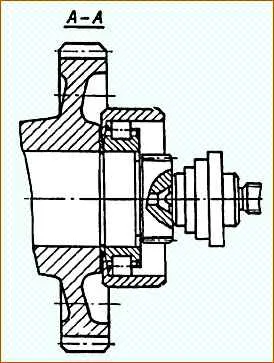

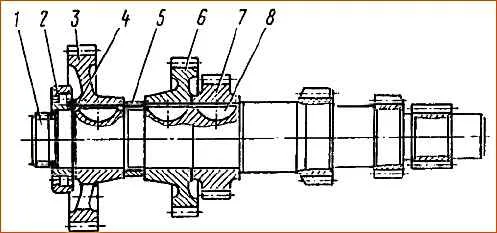

Die Zwischenwelle 11 hat zwei Halterungen: ein Zylinderrollenlager, das in der Buchse am vorderen Ende des Kurbelgehäuses installiert ist, und ein Pendelrollenlager, das in der Pfanne 34 montiert ist.

Das vordere Ende der Zwischenwelle ist verzahnt und dient zur Verbindung mit der Teiler-Zwischenwelle (in einem Zehnganggetriebe).

Das Wälzlager sitzt auf dem Wellenzapfen durch die Anlaufscheibe bis zum Ende des Zahnrads 9 und ist mit einem Deckel 10 verschlossen.

Die Zahnräder des ersten Gangs, des Rückwärtsgangs und des zweiten Gangs sind fest mit der Welle verbunden, die Zahnräder 5 des dritten Gangs, 6 des vierten Gangs und 9 des Zwischenwellenantriebs sind auf die Welle gepresst und zusätzlich mit gesichert Segmentschlüssel.

Alle Zahnräder werden auf der Welle durch einen Druckring befestigt, der in der Nut der Welle zwischen dem Innenring des Lagers und dem Ende des Zwischenwellen-Antriebszahnrads installiert ist.

Der erste Gang und der Rückwärtsgang sind geradlinig, der Rest ist schrägverzahnt.

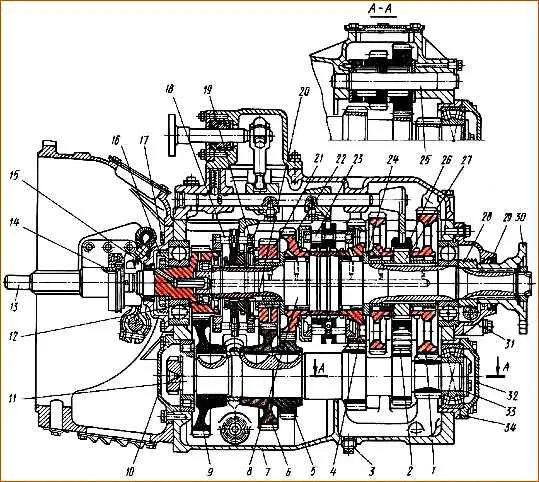

Fünfganggetriebe mit Kupplungsgehäusebaugruppe: 1 - erster Gang der Sekundärwelle; 2 - Rückwärtsgangblock; 3 - Ablassschraube; 4 - zweiter Gang der Sekundärwelle; 5 - dritter Gang der Zwischenwelle; 6 - vierter Gang der Zwischenwelle; 7 - Kurbelgehäuse; 8 - Sekundärwelle; 9 - Zwischenwellenantriebsrad; 10 – Abdeckung des vorderen Lagers der Zwischenwelle; 11 - Zwischenwelle; 12 - Ringmutter zur Befestigung des Lagers; 13 - Eingangswelle; 14 - Ausrückkupplung; 15 - Manschette; 16 - Öleinspritzring; 17 - Abdeckung des hinteren Lagers der Eingangswelle; 18 - Synchronisierer für den vierten und fünften Gang; 19 - Anlaufscheibe; 20 - Sicherungsschlüssel der Anlaufscheibe; 21 - vierter Gang der Sekundärwelle; 22 - dritter Gang der Sekundärwelle; 23 - Synchronisierer für den zweiten und dritten Gang; 24 - Rückwärtsgangbuchse; 25 – Achse des Rückwärtsgangblocks; 26 - Rückwärtsgang- und Erstgangkupplung; 27 - Buchse des ersten Gangs; 28 - Tachometer-Antriebsschnecke; 29 - Manschette des Sekundärwellenlagerdeckels; 30 - Flansch; 31 - Abdeckung des hinteren Lagers der Sekundärwelle; 32 - hintere Abdeckung der Zwischenwelle; 33 - Anlaufscheibe; 34 - Lagerschale

An der Rückwand der Zwischenwelle ist ein sphärisches Lager angebracht.

Der Innenring des Lagers wird vollständig in das Ende des ersten Gangrads eingepresst und mit einer Anlaufscheibe, die mit zwei Schrauben an der Welle angeschraubt wird, auf der Welle fixiert.

Der Außenring des Lagers ist in der Schale 34 eingebaut.

Axialkräfte, die beim Betrieb des Getriebes auftreten, werden durch ein Pendelrollenlager aufgenommen.

Ein Block mit 2 Rückwärtsgängen ist in zwei Rollenlagern auf einer Achse montiert.

Die Achse wird mit einer Sicherungsstange im Kurbelgehäuse fixiert. Der Block verfügt über zwei Stirnräder.

Der Ring mit größerem Durchmesser steht in ständigem Eingriff mit dem Zwischenwellenring und der Ring mit kleinerem Durchmesser steht in ständigem Eingriff mit dem Rückwärtsgangrad der Sekundärwelle.

Axialbewegungen des Getriebeblocks werden durch zwei Anlaufscheiben begrenzt. Die Unterlegscheiben sind mit Stiften gegen Verdrehen gesichert.

Um eine reibungslose Angleichung der Umfangsgeschwindigkeiten der Gänge und damit die Möglichkeit eines stoßfreien Einlegens des vierten und fünften, zweiten und dritten Gangs zu gewährleisten, sind Trägheitssynchronisierungen mit konischen Reibringen verbaut.

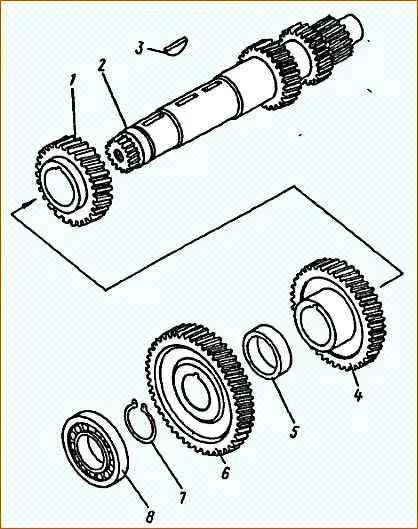

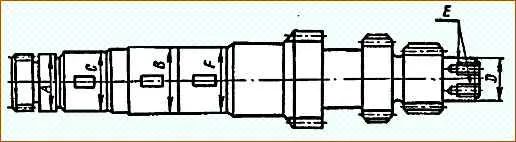

Zwischenwelle des Getriebes demontieren: 1 – Zahnrad des dritten Gangs; 2 – Zwischenwelle; 3 – Segmentschlüssel; 4 – Zahnrad des vierten Gangs; 5 – Distanzhülse; 6 – Zahnrad des Zwischenwellenantriebs; 7 – Druckring; 8 – vorderes Rollenlager

Vorderes Zwischenwellenlager ausbauen

Zwischenwellenbaugruppe: 1 - Zwischenwelle; 2 - vorderes Rollenlager; 3 – Antriebsrad der Zwischenwelle; 4 - Sicherungsring; 5 - Distanzhülse; 6 - 4. Gang; 7 – dritter Gang; 8 – Segmentschlüssel

Technische Bedingungen für Einbau und Reparatur der Zwischenwelle des Getriebes

Nicht erlaubt:

- - Risse und Brüche;

- - Abplatzen der Arbeitsflächen der Zahnradzähne;

- - Halsdurchmesser „A“ für das vordere Lager beträgt weniger als 64,992 mm;

- - Halsdurchmesser „D“ für das hintere Lager beträgt weniger als 49,983 mm;

- - die Breite der Keilnuten beträgt mehr als 10,02 mm;

- - Halsdurchmesser „C“ ist kleiner als 65,235 mm, „B“ ist kleiner als 69,835 mm, „F“ ist kleiner als 70,035 mm

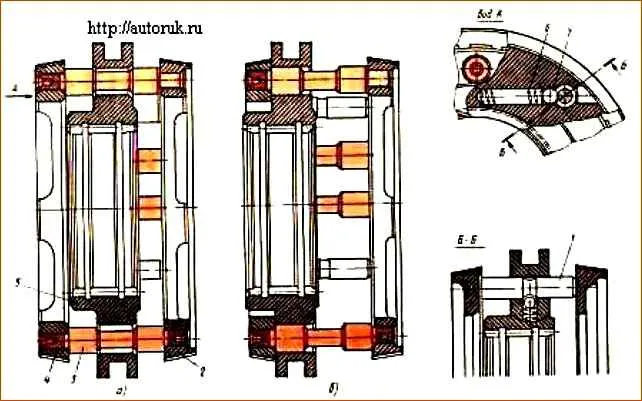

Synchronisation für den zweiten und dritten Gang

Die Synchronisierung für den zweiten und dritten Gang besteht (Abb. 2) aus einem Schlitten 5, zwei Reibringen 2 bis 4, acht Sperrfingern 3 und vier Sperrfingern 1.

Synchronisator für den zweiten und dritten Gang: a - Gerät; b – Position beim Einlegen des dritten Gangs; 1 - Sicherungsstift; 2 - Reibring des zweiten Gangs; 3 - Blockierfinger; 4 - Reibring des dritten Gangs; 5 - Synchronschlitten; 6 - Klemmfeder; 7 - Ball

Am Schlitten ist eine Nut eingearbeitet, in die die Muttern für die Schaltgabeln des zweiten und dritten Gangs passen.

Der Schlitten verfügt über ein inneres Keilloch, bestehend aus drei Zahnkränzen, mit denen er mit dem Keilwellenteil der Sekundärwelle verbunden ist.

Der Schlitten dreht sich ständig zusammen mit der Sekundärwelle.

Die äußeren Zahnkränze sind dünner als die mittleren und bilden in Verbindung mit dem Zahnkranz der Sekundärwelle beim Einlegen des zweiten oder dritten Gangs eine „Sperre“, die verhindert, dass sich die Gänge bei stehendem Fahrzeug automatisch ausschalten Umzug.

Im Schlitten befinden sich entlang des Umfangs parallel zur Achse acht Löcher für die Sicherungsstifte und vier Löcher für die Sicherungsstifte.

Die Löcher für die Sicherungsstifte sind auf beiden Seiten mit einem Winkel abgeschrägt, der dem Winkel der Fasen der Sicherungsstifte entspricht.

In der Neutralstellung liegen die Verriegelungsfinger mit Abstand in den Löchern der Schlitten. Auf die äußeren Enden der Sicherungsstifte werden Reibringe bis zum Anschlag aufgepresst.

Auf der konischen Oberfläche der Ringe sind rechteckige Rillen angebracht, um Verschleißprodukte zu entfernen, und um den Umfang herum sind spiralförmige Rillen eingeschnitten, um Öl aus den konischen Reibflächen herauszudrücken, wenn der Ring gegen den Konus des in Eingriff befindlichen Zahnrads gedrückt wird , was die Reibungskraft zwischen ihnen erhöht.

Die Finger 1 der Klemmen werden in den Löchern des Schlittens zwischen den Reibringen 2 und 4 installiert. Im mittleren Teil der Finger befindet sich eine Nut, in die die durch die Feder 6 gedrückte Kugel 7 passt.

In der neutralen Position wird die Kugel unter der Wirkung der Feder 6 gegen den Ring gedrückt, dringt in seine Nut ein und verhindert eine spontane Bewegung des Schlittens. Um den Schlitten aus der Mittelposition zu bewegen, muss Kraft aufgewendet werden.

Der Synchronizer funktioniert wie folgt.

Wenn beispielsweise der dritte Gang eingelegt ist (Abb. 6 b), neigt der Synchronschlitten 5 dazu, sich unter der Wirkung der Schaltgabel nach links zu bewegen.

Bei der anfänglichen Bewegung bewegt sich der Schlitten zusammen mit den Stiften der Klemmen und Reibringe, bis die konische Oberfläche des Rings den Konus des dritten Zahnrads berührt.

Da bisher die Bewegung im zweiten Gang ausgeführt wurde und der Schlitten starr mit der Sekundärwelle verbunden ist, ist die Umfangsgeschwindigkeit des Schlittens geringer als die Umfangsgeschwindigkeit des dritten Gangs der Sekundärwelle, der eingeschaltet ist ständiger Eingriff mit dem dritten Gangrad der Zwischenwelle.

Wenn der Konus des Reibrings mit dem Konus des dritten Zahnrads in Kontakt kommt, zieht dieser unter dem Einfluss von Reibungskräften den Schlitten mit sich und dreht ihn relativ zu den Verriegelungsstiften 3.

Die Abschrägungen der Schlittenlöcher liegen an den Abschrägungen der Verriegelungsfinger an und ermöglichen deren weitere Bewegung, bis die Umfangsgeschwindigkeiten vollständig ausgeglichen sind.

Der Neigungswinkel der Fasen ist so gewählt, dass während des Wirkens des Reibungsmoments, d Die Sekundärwelle ist unmöglich.

Wenn die Umfangsgeschwindigkeiten gleich werden, verschwindet das Reibungsmoment, die Verriegelungsfinger 3 (Abb. 6) nehmen eine neutrale Position relativ zu den Löchern im Schlitten 5 ein und dieser bewegt sich unter der Wirkung des in axialer Richtung Schaltgabel.

In diesem Fall werden die Kugeln der Klemmen 7 versenkt und der Schlitten bewegt sich entlang der großen Durchmesser der Verriegelungsstifte 3 in Richtung des dritten Gangs.

Das gezahnte Ende des Schlittens greift geräuschlos in den Zahnkranz des dritten Gangs ein.

Das Einlegen des zweiten Gangs erfolgt ähnlich wie bei Der einzige Unterschied besteht darin, dass in diesem Fall die Umfangsgeschwindigkeit des Schlittens größer ist als die Umfangsgeschwindigkeit von Zahnrad 4 (siehe Abb. 1) des zweiten Zahnrads und wenn sich die Kegel berühren, wird der Schlitten unter dem Einfluss der Geschwindigkeit langsamer Reibungsmoment, Drehung relativ zu den Sperrstiften in entgegengesetzter Richtung als beim Einlegen des dritten Gangs, Richtung.

Das Funktionsprinzip der Synchronisierung für den vierten und fünften Gang unterscheidet sich nicht vom Funktionsprinzip der Synchronisierung für den zweiten und dritten Gang, ist jedoch konstruktiv etwas anders aufgebaut.