Das Kraftstoffversorgungssystem sorgt für die Filterung und gleichmäßige Verteilung des Kraftstoffs in abgemessenen Portionen zu genau festgelegten Zeitpunkten in allen Motorzylindern.

Der Motor verwendet ein geteiltes Kraftstoffversorgungssystem, bestehend aus einem Kraftstofftank, Niederdruck-Kraftstoffleitungen, Grob- und Feinfiltern, Kraftstoffpumpen und Kraftstoff-Druckerhöhungspumpen, einer Hochdruck-Kraftstoffpumpe (HPFP) mit Stopp Magnetspule, Hochdruck-Kraftstoffleitungen, Einspritzdüsen, elektromagnetisches Ventil und Stiftstecker des elektrischen Brennergeräts (ETD).

Kraftstofftank, Grobfilter und Kraftstoffansaugpumpe müssen an dem Produkt montiert werden, an dem der Motor verwendet wird, alle anderen Elemente des Kraftstoffsystems werden direkt am Motor montiert.

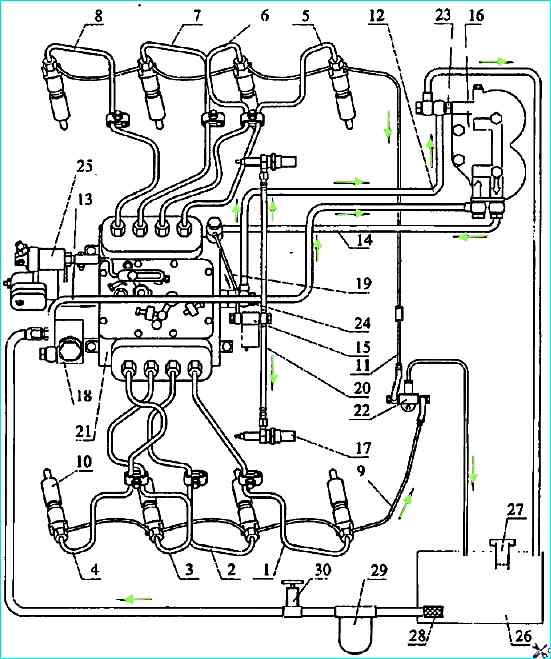

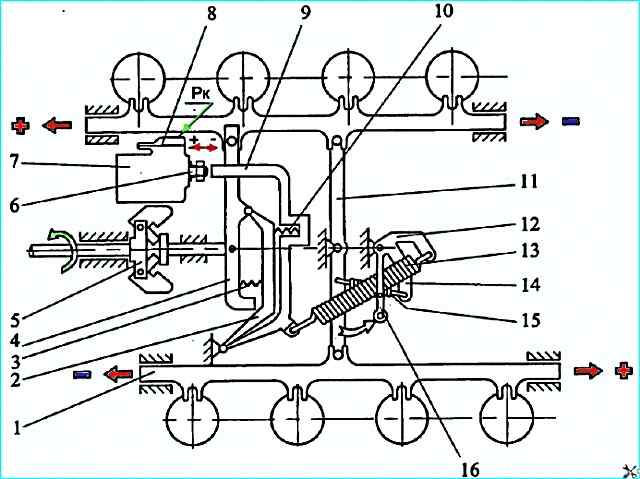

Kraftstoffversorgungssystem des Motors: 1–8 Hochdruck-Kraftstoffleitungen; 9 Kraftstoffablassrohr für Injektoren am linken Kopf; 10 Düse; 11 - Kraftstoffablassrohr für die Injektoren des rechten Kopfes; 12 Auslassrohr der Kraftstoffeinspritzpumpe; 13 Kraftstoffauslassrohr; 14 Kraftstoffzuleitung der Kraftstoffhochdruckpumpe; 15 Elektromagnetventil EFU; 16 Kraftstofffeinfilter; 17 - EFU-Zündkerze; 18 Kraftstoffpumpe; 19 Kraftstoffleitung zum Elektromagnetventil; 20 Kraftstoffleitung vom Elektromagnetventil zu den EFU-Zündkerzen; 21 Hochdruck-Kraftstoffpumpe; 22 T-Stück; 23 Ventil; 24 Bypassventil der Einspritzpumpe; 25 Pneumatikzylinder zur Motorabschaltung; 26 Kraftstofftank; 27 - Einfüllstutzen mit Maschenfilter; 28 Kraftstoffansaugrohr mit Maschenfilter; 29 Kraftstoff-Grobfilter: 30 - Kraftstoffpumpe

Das Diagramm des Kraftstoffversorgungssystems des Motors ist in Abbildung 1 dargestellt.

Kraftstoff aus Kraftstofftank 26 wird durch Grobfilter 29 und Kraftstoffpumpe 30 von Kraftstoffpumpe 18 durch Kraftstoffleitung 13 zum Feinfilter 16 geleitet.

Vom Feinfilter gelangt der Kraftstoff über die Niederdruck-Kraftstoffleitung 14 zur Hochdruck-Kraftstoffpumpe 21, die den Kraftstoff entsprechend der Betriebsreihenfolge der Zylinder durch die Hochdruck-Kraftstoffleitung verteilt. Leitungen 1-8 zu den Injektoren 10.

Injektoren spritzen Kraftstoff in die Brennräume.

Überschüssiger Kraftstoff und damit auch die in das System eingedrungene Luft werden über das Bypassventil 24 und das Ventil 23 in den Kraftstofftank abgeleitet.

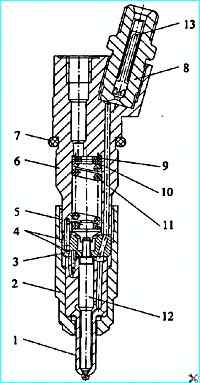

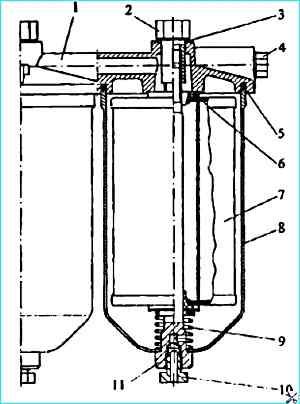

Düse: 1 - Sprüherkörper; 2 – Sprühmutter; 3 Abstandshalter; 4 - Stifte; 5 - Düsenstange; 6 Düsenkörper; 7 - Dichtring; 8 Düsennippel; 9, 10 - Einstellscheiben; 11 - Injektorfeder; 12 - Sprühnadel; 13 - Schlitzfilter

Abbildung 2 zeigt eine Düse vom Typ 273 in geschlossener Bauweise mit fünf Spritzlöchern und hydraulischer Steuerung des Düsennadelhubs.

Alle Teile des Injektors sind im Gehäuse 6 zusammengebaut. Das Gehäuse 1 des Zerstäubers, in dem sich die Nadel 12 befindet, wird durch die Mutter 2 über das Distanzstück 3 an den unteren Flansch des Injektorgehäuses gedrückt.

Körper und Nadel des Zerstäubers bilden ein Präzisionspaar.

Die Winkelfixierung des Zerstäuberkörpers gegenüber dem Distanzstück und des Distanzstücks gegenüber dem Düsenkörper erfolgt durch Stifte 4.

Feder 11 übt über Stange 5 Druck auf das obere Ende der Sprühnadel aus.

Die notwendige Spannung dieser Feder wird durch einen Satz Einstellscheiben 9, 10 erreicht, die zwischen der Feder und dem Ende des inneren Hohlraums des Injektorkörpers angebracht sind.

Der Kraftstoff wird dem Injektor unter hohem Druck durch die Armatur 8 mit eingebautem Schlitzfilter 13 zugeführt, dann durch die Kanäle des Gehäuses 6, des Abstandshalters 3 und des Körpers des Zerstäubers 1 - in den Hohlraum zwischen dem Körper des Zerstäubers und der Nadel 12 und, indem man sie anhebt, wird in den Zylindermotor eingespritzt.

Der Kraftstoff, der durch den Spalt zwischen der Nadel und dem Zerstäuberkörper ausgetreten ist, wird durch Kanäle im Injektorkörper abgeleitet und durch die Ablassrohre 9 und 11 in den Tank abgelassen (siehe Abbildung 42).

Der Injektor wird im Zylinderkopf eingebaut und mit Klammern befestigt, die mit einer Mutter gesichert sind.

Das Ende der Düsenmutter ist mit einer gewellten Kupferdichtung gegen Gaslecks abgedichtet.

Dichtring 7 (Bild 2) schützt den Hohlraum zwischen Injektor und Zylinderkopf vor Staub und Flüssigkeiten.

Die Überprüfung und Einstellung der Injektoren sowie der Austausch der Zerstäuber müssen in einer Fachwerkstatt durchgeführt werden.

Aufgrund der Möglichkeit eines Motorschadens ist der Einbau von Injektoren anderer Modelle als den in der Anleitung angegebenen verboten.

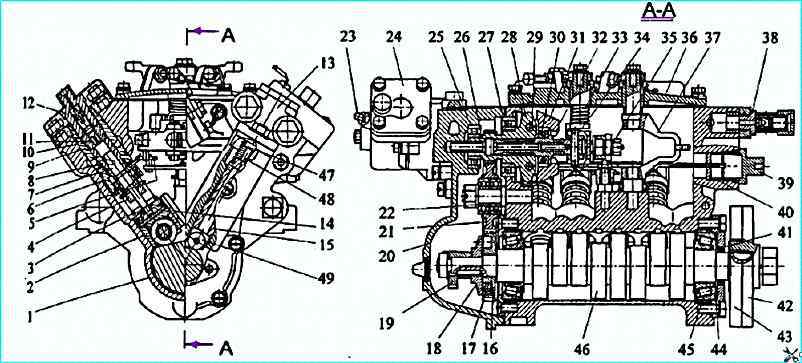

Hochdruck-Kraftstoffpumpe (HPFP 337-20) mit Kraftstoff-Ansaugpumpe: 1 HPFP-Gehäuse; 2 Drücker; 3 - Drückerfeder; 4 Drehhülse; 5 Schiene; 6 Abschnittsgehäuse der Kraftstoffhochdruckpumpe; 7 Kolben; 8 Kolbenbuchse; 9 - Dichtring; 10 Auslassventilsitz; 11 Auslassventil; 12 Nippel; 13 Kraftstoffpumpe; 14 - Cracker; 15 Drücker; 16 Regler-Antriebszahnrad; 17 Antriebszahnradknacker; 18 Antriebszahnradflansch; 19 Exzenter-Kraftstoffpumpe: 20 hintere Regler-Abdeckung; 21 Zwischenreglerdeckel; 22 Zwischenlager des Reglerzahnrads; 23 Schraube zum Einstellen der Brennstoffkreislaufzufuhr; 24 Kraftstoffzufuhrkorrektor basierend auf dem Ladeluftdruck; 25 Reglerdeckellager; 26.44 Einstellscheiben; 27 Gewichtshalterlager; 28 Gewichtshalter; 29 Achslasten; 30 Axiallager der Reglerkupplung; 31 Fracht; 32 Reglerkupplung; 33 Rückholfeder des Anschlaghebels; 34 Finger; 35 Direktkorrektor; 36 obere Abdeckung des Reglers; 37 Federhebel des Reglers; 38 - Bypassventil; 39 - Rack-Stecker; 40 Zahnstangenbuchse; 41 Manschette; 42 Flansch der angetriebenen Kupplungshälfte; 43 angetriebene Halbkupplung; 45 Nockenwellenlager; 46 Nockenwelle; 47 Pleuelbuchse; 48 Schubstange; 49 Videos

Die Hochdruck-Kraftstoffpumpe (Abbildung 3) dient dazu, den Motorzylindern zu bestimmten Zeitpunkten genau dosierte Kraftstoffmengen unter hohem Druck zuzuführen.

Der Automotor ist mit einer Einspritzpumpe Modell 337-20 mit Allmodusregler ausgestattet.

Der Motor des Busaggregats ist mit einer Einspritzpumpe Modell 337-71 mit Zweistufenregler ausgestattet.

Der Kolbendurchmesser der Einspritzpumpe beträgt 11 mm, der Kolbenhub beträgt 13 mm, das Auslassventil ist ein pilzförmiges, federförmiges Ventil mit einem Durchmesser von 7 mm ohne Entlastung.

Im Körper 1 der Einspritzpumpe sind acht Abschnitte eingebaut, bestehend aus einem Körper 6, einer Kolbenhülse 8, einem Kolben 7, einer Drehhülse 4, einem Auslassventil 11 mit einem Sitz 10, der durch eine passende 12.

Der Kolben führt unter der Wirkung der Nockenwelle 46 und der Feder 3 des Drückers eine Hin- und Herbewegung aus. Der Drücker 2 ist durch den Knacker 14 gegen Verdrehen im Gehäuse gesichert.

Die Nockenwelle rotiert in Wälzlagern 45.

Die äußeren Lagerringe sind in Stahlringen eingebaut, die in den Pumpenkörper eingepresst sind. Die Nockenwelle ist durch Abdeckungen gegen axiale Bewegung gesichert.

Die Spannung der Nockenwellenlager wird durch Passscheiben 44 eingestellt und sollte 0,05–0,15 mm betragen.

Um die Kraftstoffzufuhr zu ändern, wird der Kolben 7 mithilfe der Hülse 4 gedreht, die über die Achse des Hebels mit der Zahnstange 5 der Pumpe verbunden ist. Die Zahnstange läuft in Führungsbuchsen 40.

Die Bohrungen für die Führungsbuchsen im Einspritzpumpengehäuse auf der Antriebsseite sind mit Stopfen 39 verschlossen.

Auf der gegenüberliegenden Seite der Pumpe, an der hinteren Abdeckung 20 des Reglers, befindet sich ein Korrektor für die Kraftstoffzufuhr entsprechend dem Ladeluftdruck 24.

Am vorderen Ende des Gehäuses, an der Stelle, an der der Kraftstoff aus der Pumpe austritt, ist ein Bypassventil 38 installiert, das einen Druck vor den Kolbeneinlassöffnungen in Betriebsarten von 0,13-0,19 MPa (1,3- 1,9 kgf/cm 2).

Die Schmierung der Pumpe erfolgt durch Umlaufschmierung unter Druck aus dem allgemeinen Schmiersystem des Motors.

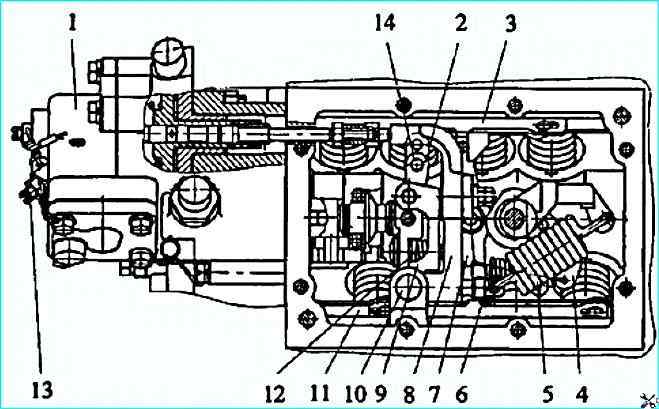

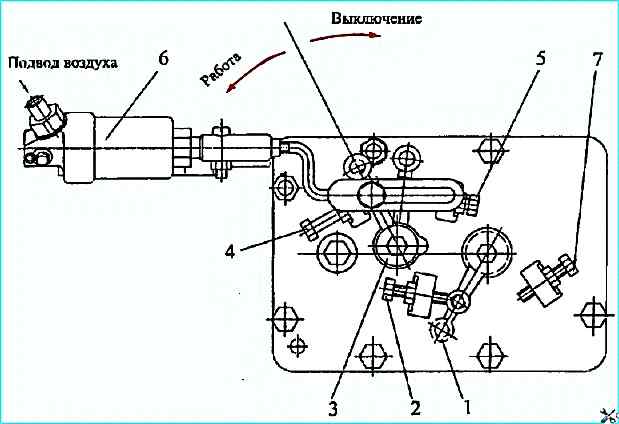

Draufsicht auf den Einspritzpumpenregler: І Kraftstoffzufuhrkorrektor basierend auf dem Ladeluftdruck; 2 - Zahnstangenhebel; 3, 11 Lamellen; 4 - Startfederhebel; 5 Hauptreglerfeder; 6 Startfeder; 7 Zahnstangenhebel; 8 - Reglerhebel; 9 - Gewicht des Kupplungshebels; 10 Achsen; 12 Rückwärtskorrektor; 13 Schraube zum Einstellen des Kraftstoffzufuhrzyklus; 14 - polig

Drehzahlregler für Einspritzpumpe, Mod. 337-20 (Abbildung 4) Allmodus, direktwirkend, ändert die den Zylindern zugeführte Kraftstoffmenge je nach Last und hält dabei eine bestimmte Kurbelwellendrehzahl aufrecht.

Der Regler ist in der Umlenkung des Einspritzpumpengehäuses eingebaut. Das Antriebszahnrad des Reglers 16 (Abbildung 3) ist auf der Nockenwelle der Pumpe installiert, deren Drehung durch Gummicracker 17 übertragen wird.

Das angetriebene Zahnrad ist in den 28-Gewichtshalter integriert und dreht sich auf zwei Kugellagern.

Wenn sich der Halter dreht, divergieren die auf den Achsen 29 schwingenden Gewichte 31 unter der Einwirkung der Zentrifugalkräfte und bewegen über das Axiallager 30 die Kupplung 32 des Reglers, die am Finger 34 anliegt, in bewegt wiederum die Hebel 2, 8 und 9 des Reglers (Abbildung 4) und überwindet dabei die Kraft der Feder 5.

Hebel 2 ist über einen Stift mit der rechten Schiene 3 der Kraftstoffpumpe verbunden. Die rechte Zahnstange ist über den Zahnstangenhebel 7 mit der linken Zahnstange 11 verbunden.

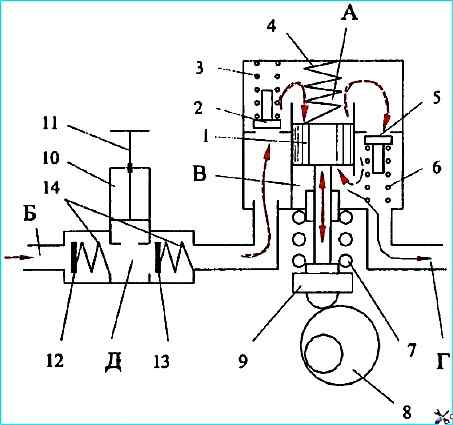

Funktionsschema des Drehzahlreglers: 1 Zahnstange der Einspritzpumpe; 2 - Gewicht des Kupplungshebels; 3 - Rückwärtskorrekturfeder; 4 - Zahnstangenhebel; 5 Gewichtshalter; 6 - Einstellschraube der Kraftstoffzufuhr; 7 Kraftstoffzufuhrkorrektor entsprechend dem Ladedruck; 8 Membran; 9 Reglerhebel; 10 Direktkorrekturfeder; 11 Zahnstangenhebel; 12 Federhebel; 13 Reglerfeder; 14 - Startfederhebel; 15 Startfeder; 16 Reglersteuerhebel

Das Funktionsdiagramm des Drehzahlreglers ist in Abbildung 5 dargestellt.

Der Reglersteuerhebel 16 ist starr mit dem Hebel 12 verbunden. Die Reglerfeder 13 ist mit dem Hebel 12 verbunden und die Startfeder 15 ist mit den Hebeln 14 und 11 verbunden.

Beim Betrieb des Reglers werden die Fliehkräfte der Gewichte durch die Kraft der Feder 13 ausgeglichen.

Bei steigender Kurbelwellendrehzahl bewegen die Gewichte unter Überwindung des Widerstands der Feder 13 die Hebel 2, 4 und 9 und mit ihnen die Zahnstangen der Einspritzpumpe – die Kraftstoffzufuhr nimmt ab.

Bei abnehmender Kurbelwellendrehzahl verringert sich die Fliehkraft der Gewichte und die Hebel mit der Zahnstange der Einspritzpumpe bewegen sich unter Einwirkung der Federkraft in die entgegengesetzte Richtung – die Kraftstoffzufuhr und die Kurbelwellendrehzahl nehmen zu.

Wenn der Reglerhebel 9 auf dem Bolzen 6 aufliegt und die Kurbelwellendrehzahl weniger als 1800 min -1 beträgt, bewegt die Feder 10 des Direktkorrektors die Pumpenzahnstangen (über die Hebel 2 und 4) in

die Seite der Erhöhung der Kraftstoffzufuhr, um den erforderlichen Wert des maximalen Motordrehmoments bereitzustellen.

Bei einer Drehzahl von weniger als 1400 min -1 bewegt die Feder 3 des Rückwärtskorrektors den Hebel 4 mit den Zahnstangen in Richtung abnehmender Kraftstoffzufuhr und begrenzt so die maximale Rauchentwicklung der Motorabgase.

Abdeckung des Einspritzpumpenreglers: 1 Reglersteuerhebel; 2 – Schraube zur Begrenzung der Mindestgeschwindigkeit; 3 Motorstopphebel; 4 - Einstellschraube für den Startvorschub; 5 Anschlaghebel-Wegbegrenzungsbolzen; 6-Zylinder pneumatischer Motorstopp; 7 - Schraube zur Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit

Die Kraftstoffzufuhr wird durch Drehen des Motorstopphebels 3 (Abbildung 6) bis zum Anschlag am Bolzen 5 gestoppt.

Der Hebel wird durch die Kraft der im Motorstoppsolenoid 6 eingebauten Feder gedreht, wenn die Haltewicklung des Solenoids von der Stromquelle getrennt ist (der Schlüssel des Instruments und des Startschalters befindet sich in der festen Position „0“). ).

In diesem Fall dreht Hebel 3, nachdem er die Kräfte der Federn 33 (Abbildung 3) und 5 (Abbildung 4) überwunden hat, die Hebel 2, 9 und 8 über den Stift 14. Die Zahnstangen bewegen sich, bis die Kraftstoffzufuhr vollständig gestoppt

Wenn der Schlüssel des Instrumenten- und Anlasserschalters in die feste Position „I“ gedreht wird, wird die Haltewicklung des Stoppelektromagneten mit Strom versorgt, und wenn der Schlüssel weiter in die nicht feste Position „II“ gedreht wird. , wird auch die Aufrollwicklung des Elektromagneten mit Strom versorgt, der Stab des Elektromagneten überwindet die Kraft seiner eigenen Federn, fährt aus und gibt Hebel 3 frei (Abbildung 6).

Hebel 3 kehrt unter der Wirkung der Feder 33 (Abbildung 3) in die Arbeitsposition zurück, und die Startfeder 6 (Abbildung 4) bringt über den Zahnstangenhebel 7 die Zahnstangen der Einspritzpumpe in die Position zurück, die dem Maximum entspricht Kraftstoffversorgung zum Starten des Motors erforderlich.

Wenn der Instrumenten- und Zündschlüssel von der nicht fixierten Position „II“ in die fixierte Position „I“ bewegt wird, wird die Magnetspulen-Anzugswicklung von der Stromquelle getrennt und die Stoppmagnetspulenstange bleibt in der Arbeitsposition. nur durch die Haltewicklung in dieser Stellung.

Die Überprüfung und Einstellung der Kraftstoffhochdruckpumpe sowie der Austausch von Kolbenpaaren und Dichtringen der Hochdruckpumpenteile müssen in einer Fachwerkstatt von einem qualifizierten Fachmann durchgeführt werden.

Der Einbau anderer Einspritzpumpenmodelle in den Motor 740.30-260 ist verboten, da es sonst zu einer Verschlechterung der Motorleistung, einer erhöhten Toxizität und Rauchentwicklung der Abgase sowie zu Motorausfällen kommen kann!

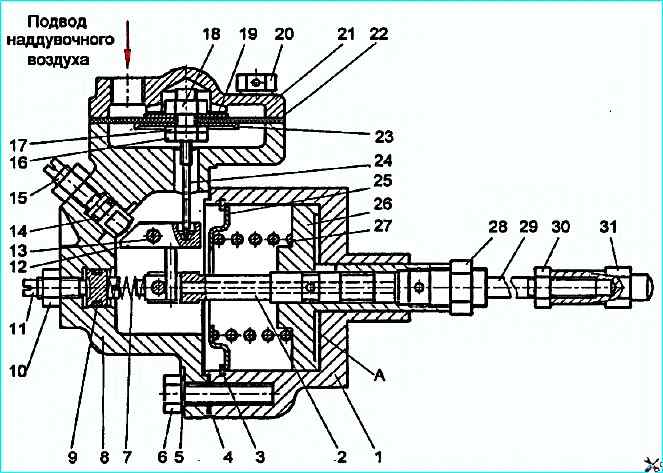

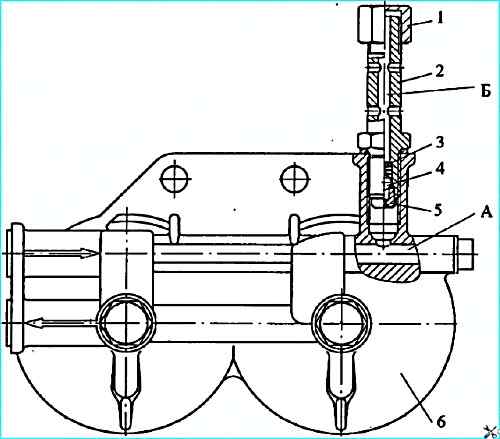

Kraftstoffzufuhrkorrektor entsprechend dem Ladeluftdruck: 1 Korrektorgehäuse; 2 Korrekturventile; 3 Anlaufring; 4 - Membrangehäusedichtung; 5 - Unterlegscheibe; 6 Bolzen; 7 Korrekturfeder; 8 - Membrankörper; 9 - Dichtring; 10 Nuss; 11 Einstellschraube; 12 - Korrekturhebel; 13 Hebelachse; 14 Einstellen; 16 Mutter; 17 Dichtring; 15 - Gewindestangenbuchse; 18 - Nuss; 19 Unterlegscheibe; 20 Bolzen; 21- Membranabdeckung; 22 Membran; 23 Platte; 24 Membranstab; 25 - Platte Federn; 26 Korrekturkolben; 27 Kolbenfeder; 28 Mutter; 29 - Haarnadelkurve; 30 Nuss; 31 Bolzenspitzen

Kraftstoffzufuhrkorrektor entsprechend dem Ladeluftdruck (Abbildung 7).

Der Ladeluftdruckkorrektor reduziert die Kraftstoffzufuhr, wenn der Ladeluftdruck unter 40-45 kPa (0,4-0,45 kgf/cm 2) fällt, und bietet so einen thermischen Schutz für den Motor und begrenzt die Rauchentwicklung. aus Abgasen.

Im Korrektorkörper 1 ist ein Kolben 26 mit einer Spule 2 eingebaut. Auf den Kolben wirkt eine Feder 27, die durch eine Platte 25 und einen Ring 3 fixiert ist.

In den Kolben wird ein Bolzen 29 mit einer Spitze 31 eingeschraubt, die den Nennanschlag im Regler darstellt, und mit einer Mutter 28 gesichert.

Die Spitze wird mit der Mutter 30 gesichert. Auf Ventil 2 wirkt die Feder 7, deren Vorspannung durch die Stellschraube 11 verändert werden kann.

Das Membrangehäuse 8 ist über die Dichtung 4 mit dem Korrektorgehäuse 1 verbunden. Darin ist die Membraneinheit mit der Stange (Teile 24,16,17,23,22, 19, 18) eingebaut.

Die Membran ist zwischen dem Gehäuse 8 und der Abdeckung 21 eingespannt. Im Gehäuse der Membran 8 ist auf der Achse des Hebels 13 der Korrekturhebel 12 eingebaut, dessen Drehung durch die Einstellschraube 15 begrenzt wird .

Kraftstoffzufuhrkorrektor mit indirekter Wirkung; Wenn sich der Druck der Ladeluft im Membranhohlraum ändert, ändert sich die Position des Ventils, was wiederum die Position des Korrekturkolbens bestimmt.

Unter Druck stehendes Öl aus dem Motorschmiersystem wird durch ein Gewindeloch und eine 0,7-mm-Düse im Korrektorkörper (in der Abbildung nicht dargestellt) in den Hohlraum „A“ zwischen Korrektorkörper 1 und Kolben 26 geleitet.

Unter der Einwirkung dieses Drucks bewegt sich der Kolben, der die Feder 27 zusammendrückt, nach links, bis sich die Fenster im Kolben und im Ventil öffnen und das Öl abfließen kann.

Dadurch wird eine konstante Öldurchflussrate durch den Korrektor eingestellt.

Bei einer Änderung der Ventilstellung bewegt sich der Kolben nach (Nachführsystem).

Luft aus dem Ansaugkrümmer des Motors wird durch das Gewindeloch 21 der Abdeckung in den Membranhohlraum geleitet.

Wenn der Luftdruck unter 0,04 MPa (0,4 kgf/cm 2) fällt, wird die Kraft der Korrekturfeder 7, die auf die Spule einwirkt, größer als die Kraft, die durch den Druck der Ladeluft erzeugt wird. auf die Membrane und über die Stabmembranen und den Korrekturhebel auch auf das Ventil übertragen.

Das Ventil bewegt sich nach rechts, bis die darauf wirkenden Kräfte ein Gleichgewicht erreichen.

Dem Ventil folgend bewegt sich der Kolben mit Stift 29 und Spitze 31 nach rechts und verschiebt dabei den daran anliegenden Reglerhebel 8 nach rechts (Bild 4).

Dem Reglerhebel folgend, bewegen sich unter der Einwirkung der Fliehkräfte der Gewichte die Hebel 9, 2 und 7 mit den Pumpenzahnstangen in Richtung einer Verringerung der Kraftstoffzufuhr.

Einstellen des Korrektors

Der Korrektor verfügt über zwei externe Einstellmöglichkeiten – die Schrauben 11 und 15 (Abbildung 7).

Mit der Schraube 11 lässt sich die Vorspannung der Korrekturfeder 7 verändern und dadurch der Beginn der Korrekturbewegung verändern.

Wenn der Ladeluftdruck erhöht werden muss, bei dem der Korrektor zu arbeiten beginnt, wird die Schraube 11 angezogen, wodurch die Vorspannung der Feder 7 erhöht wird.

Mit der Schraube 15 wird die zyklische Nennbrennstoffzufuhr reguliert. Durch Herausdrehen der Schraube 15 erhöht sich die Brennstoffzufuhr.

Wenn es notwendig wird, den Korrektor zu entfernen, ist es zunächst notwendig, den Vorsprung der Spitze des Bolzens 31 relativ zum hinteren Ende des Einspritzpumpengehäuses zu messen und nach dem Einbau des Korrektors an Ort und Stelle die Größe des diesen Vorsprung und kontern Sie die Spitze mit der Mutter 30.

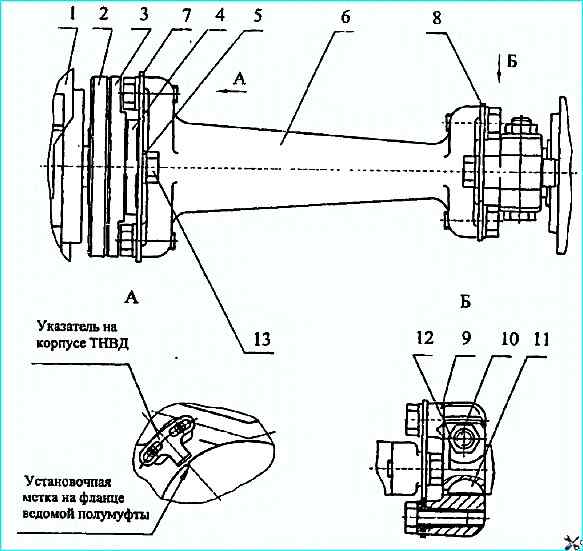

Antrieb der Einspritzpumpe: 1 Gehäuse der Einspritzpumpe; 2 angetriebene Halbkupplungen; 3 Flansch der angetriebenen Kupplungshälfte; 4 Zentrierflansch; 5 - Zentrierhülse; 6 Antriebswelle; 7, 8, - ein Paket von Ausgleichsplatten; 9 - führende Halbkupplung; 10 Zugbolzen; 11 Schlüssel; 12 - Nuss; 13 Bolzen der angetriebenen Kupplungshälfte

Der Antrieb der Einspritzpumpe ist in Abbildung 8 dargestellt.

Es besteht aus einer Antriebswelle 6 der Hochdruck-Kraftstoffpumpe mit vorderen 7 und hinteren 8 Ausgleichsscheibenpaketen, einer angetriebenen Halbkupplung 2, einem angetriebenen Halbkupplungsflansch 3, einem Zentrierflansch 4, einer führenden Halbkupplung 9 und Zentrierbuchsen 5.

Jedes Paket Ausgleichsplatten besteht aus 5 Platten mit je 0,5 mm Dicke.

Alle Schrauben im Antrieb der Einspritzpumpe müssen der Festigkeitsklasse R100 entsprechen und mit einem Drehmoment von 65–75 Nm (6,5–7,5 kgf m) angezogen werden.

Der Anzug aller Schrauben muss mit einem Drehmomentschlüssel überprüft werden. Prüfen Sie vor dem Einbau der Schrauben, ob Zentrierbuchsen vorhanden sind.

Eine Verformung (Verbiegung) der vorderen und hinteren Ausgleichsplatten ist nicht zulässig.

Die Zugschraube 10 der vorderen Kupplungshälfte sollte zuletzt angezogen werden.

Kraftstoff-Feinfilter: 1 Deckel; 2 - Bolzen; 3 - Dichtscheibe; 4 - Kork; 5, 6 - Dichtungen; 7 Filterelement; 8 - Kappe; 9 - Filterelementfeder; 10 Ablassschraube; 11 Rute

Der Kraftstofffeinfilter ist in Abbildung 9 dargestellt. Er dient der Endreinigung des Kraftstoffs von kleinen Partikeln, bevor dieser in die Hochdruck-Kraftstoffpumpe gelangt.

Ventil: 1 - Mutter; 2 - Ventilkörper; 3 Feder; 4 Bälle; 5 - Strahl; 6 - Kraftstofffeinfilterdeckel

Der Filter ist am höchsten Punkt des Kraftstoffversorgungssystems installiert, um Luft zusammen mit einem Teil des Kraftstoffs durch ein am Bypass des Filters installiertes Ventil (Abbildung 10) in den Tank zu leiten.

Beim Austausch von Filterelementen müssen die Regeln für die Wartung des Kraftstoffversorgungssystems strikt eingehalten werden.

Verhindern Sie das Eindringen von Verunreinigungen in das System und verwenden Sie ausschließlich Filterelemente der Modelle 740.1117040-01, 740.1117040-02, 740.1117040-04.

Das Ventil ist in Abbildung 10 dargestellt.

Wenn der Druck im Kraftstoffzufuhrhohlraum „A“ 25...45 kPa (0,25-0,45 kgf/cm 2) erreicht, bewegt sich Kugel 4 und Kraftstoff fließt aus dem Hohlraum „A " in den Hohlraum "B" durch Düse 5 des Ventils.

Bei einem Druck von 200–240 kPa (2–2,4 kgf/cm 2) ist das Ventil vollständig geöffnet und Kraftstoff wird durch Hohlraum „B“ in den Kraftstofftank umgeleitet.

Die Kolbenkraftstoffpumpe 13 (Abbildung 3) dient dazu, Kraftstoff aus dem Tank durch Grob- und Feinfilter und die Kraftstoffpumpe in den Einlassraum der Hochdruck-Kraftstoffpumpe zu fördern.

Die Pumpe ist auf der hinteren Abdeckung des Reglers installiert, ihr Antrieb erfolgt über den Exzenter 19, der sich am hinteren Ende der Nockenwelle der Einspritzpumpe befindet.

Der Pumpenkörper enthält einen Kolben, eine Kolbenfeder, eine Stangenbuchse 47 und eine Schubstange 48, ein Einlass- und ein Auslassventil mit Federn.

Exzenter 19 überträgt über Rolle 49, Stößel 15 und Stange 48 eine Hin- und Herbewegung auf den Kolben der Kraftstoffpumpe.

Diagramm zur Kraftstoffansaugung und Funktionsweise der Kraftstoffpumpe: 1 - Kolben; 2 - Einlassventil; 3, 6 Ventilfedern; 4 - Kolbenfeder; 5 Auslassventil; 7 - Drückerfeder; 8 Exzenter; 9 Drücker; 10 - Kraftstoffpumpe; 11 Kolben; 12 - Einlassventil; 13 Auslassventil; 14 - Federn

Das Pumpenbetriebsdiagramm ist in Abbildung 11 dargestellt.

Wenn der Stößel 9 abgesenkt wird, bewegt sich der Kolben 1 unter der Wirkung der Feder 4 nach unten.

In Hohlraum „A“ wird ein Vakuum erzeugt und Einlassventil 2 drückt Feder 3 zusammen, sodass Kraftstoff in Hohlraum „A“ fließen kann.

Gleichzeitig wird der im Auslasshohlraum „B“ befindliche Kraftstoff in die Hauptleitung „G“ gedrückt, während das Ventil 5 unter der Wirkung der Feder 6 schließt und den Kraftstofffluss aus dem Hohlraum „ B“ in die Kavität „A“ ein.

Wenn sich Kolben 1 nach oben bewegt, gelangt der Kraftstoffeinfüllraum „A“ durch das Auslassventil 5 in den Raum „B“ unter dem Kolben, während das Einlassventil schließt.

Wenn der Druck in der Auslassleitung steigt, führt der Kolben keinen vollständigen Hub aus, indem er dem Stößel folgt, sondern bleibt in einer Position, die durch das Gleichgewicht der Kraftstoffdruckkraft auf der einen Seite und der Federkraft auf der anderen Seite bestimmt wird.

Die Kolbenkraftstoffpumpe 10 (Abbildung 11) dient dazu, das Kraftstoffsystem vor dem Starten des Motors mit Kraftstoff zu füllen und Luft daraus zu entfernen.

Die Pumpe besteht aus einem Gehäuse, einem Kolben, einem Zylinder sowie einem Einlass- und einem Auslassventil.

Die Entlüftung des Kraftstoffsystems sollte mithilfe des Pumpenkolbens erfolgen, nachdem dieser durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn entriegelt wurde.

Wenn sich Kolben 11 nach oben bewegt, entsteht im Raum darunter ein Vakuum.

Einlassventil 12 öffnet sich und komprimiert Feder 14. Kraftstoff gelangt in Hohlraum „D“ der Pumpe.

Wenn sich der Kolben nach unten bewegt, schließt sich das Einlassventil und das Auslassventil 13 öffnet sich. Unter Druck stehender Kraftstoff gelangt in die Auslassleitung. Dadurch wird sichergestellt, dass die Luft durch das FTOT-Ventil und das Bypassventil der Einspritzpumpe aus dem Kraftstoffsystem des Motors entfernt wird.

Nach dem Entleeren des Systems ist es notwendig, den Kolben abzusenken und durch Drehen im Uhrzeigersinn zu fixieren.

In diesem Fall wird der Kolben durch die Gummidichtung gegen das Zylinderende gedrückt und dichtet so den Saugraum der Kraftstoffpumpe ab.

Es ist nicht erlaubt, den Motor mit nicht gesichertem Kolben zu starten, da die Möglichkeit besteht, Luftansaugung durch die Kolbendichtung.

Kraftstoffleitungen werden in Niederdruckleitungen - 0,4-2 MPa (4-20 kgf/cm 2) und Hochdruckleitungen über 20 MPa (200 kgf/cm 2).

Niederdruck-Kraftstoffleitungen bestehen aus 10 mm Stahlrohr mit angelöteten Spitzen.

Hochdruck-Kraftstoffleitungen gleicher Länge (1=595 mm), hergestellt aus Stahlrohren mit einem Innendurchmesser von 2+0,05 mm durch Anbringen von Anschlusskegeln mit Druckscheiben und Überwurfmuttern an den Enden zum Anschluss an die Kraftstoffeinspritzpumpe Armaturen und Injektoren.

Um Schäden durch Vibrationen zu vermeiden, werden die Kraftstoffleitungen mit Schellen an den Ansaugkrümmern befestigt