K-22G Vertikalvergaser mit fallendem Gemischfluss, ausbalanciert

Besteht aus einer Schwimmerkammer, einer Hauptdüse, einer Zusatzdüse (Ausgleichsdüse), einer Start- und Leerlaufdüse, einer Beschleunigerpumpe, einer Leistungsdüse (Economizer), einer Mischkammer und einem Kurbelwellendrehzahlbegrenzer.

Jede Düse besteht aus einem Stopfen mit kalibrierter Bohrung (der Düse selbst), einem Sprührohr und Kanälen, die das Benzin von der Schwimmerkammer zur Düse und von der Düse zum Zerstäuber führen.

Die Zerstäuber aller Düsen münden in den Vergaser-Diffusorblock.

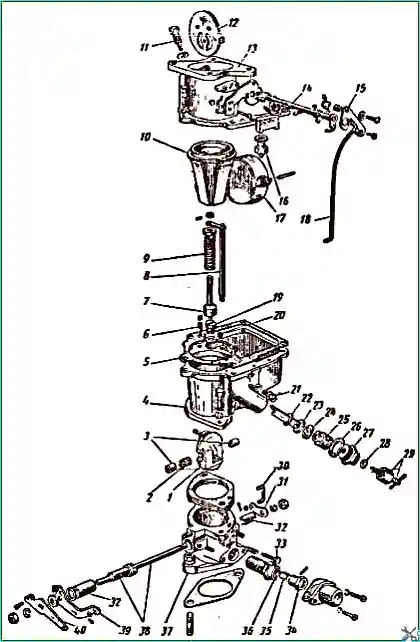

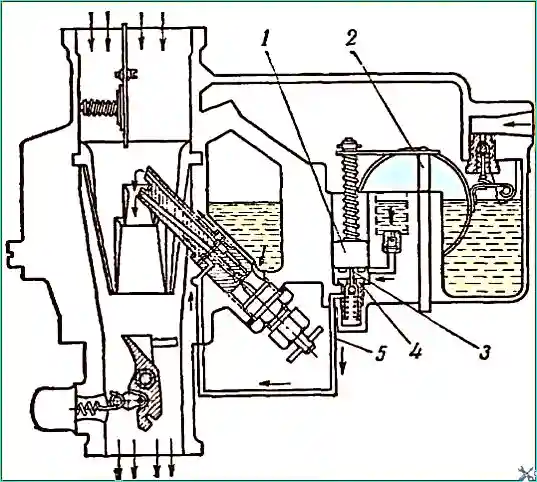

Abb. 1. Komponenten des K-22G-Vergasers: 1 - Drosselklappe; 2 - Drosselklappennadellager: 3 - Nadellagerrollen-Befestigungsbuchsen; 4 - Vergasergehäuse; 5 - Dichtung; 6 - Druckventil der Beschleunigerpumpe; 7 - Kolben der Beschleunigerpumpe; 8 - Kolbenstange; 9 - Kolbenfeder der Beschleunigerpumpe; 10 - Diffusorblock; 11 - Sprühdüse der Beschleunigerpumpe; 12 - Luftklappe; 18 - Vergasergehäusedeckel; 14 - Chokewelle; 15 - Choke-Antriebshebel; 16 - Nadelventil; 17 - Schwimmer; 18 - Antriebsstange; 19 - Druckdüse; 20 - Einlassventil der Beschleunigerpumpe; 21 - Leerlaufbenzindüse; 22 - Sprühblockdichtung; 23 - Haupt- und Zusatzdüsensprühblock; 24 - Sprühblockdichtung; 25 - Haupt- und Zusatzdüsenblock; 26 - Dichtung; 27 - Gehäuse der Hauptdüseneinstellnadel; 28 - Nadeldichtung; 29 - Hauptdüseneinstellnadel und Dichtmutter; 30 - Stange des Beschleunigerpumpenantriebshebels; 31 - Beschleunigerpumpenantriebshebel; 32 - Drosselklappengestängebuchsen; 33 - Leerlaufdrehzahl-Einstellschraube; 34 - Begrenzerkupplung; 35 - Feder; 36 - Federspannungsbuchse; 37 - Gehäuse

Der Vergaser besteht aus drei Hauptteilen (Abb. 1): Deckel 13, Gehäuse 4 und Abzweigrohr.

Zwischen Deckel und Vergasergehäuse ist ein Block mit 10 Diffusoren angebracht.

Zwischen Deckel und Vergasergehäuse befindet sich eine Dichtung 5 zur Gewährleistung der Dichtheit. Zwischen Vergasergehäuse und Abzweigrohr befindet sich eine Dichtung.

Am unteren Ende des Abzweigrohrs befindet sich ein Flansch, mit dem der Vergaser über eine Eisen-Asbest-Dichtung auf zwei Bolzen am Ansaugrohr befestigt wird.

Je nach Motorbetriebsart gelangt Benzin zur Gemischaufbereitung durch verschiedene Vergaserdüsen.

Beim Starten eines warmen Motors oder bei niedriger Leerlaufdrehzahl gelangt Benzin über die Leerlaufdüse in die Mischkammer.

Bei niedriger und mittlerer Drehzahl, wenn die Drosselklappe weiter als im Leerlauf, aber weniger als bei Volllast geöffnet ist, gelangt Benzin nur über die Hauptdüse in die Mischkammer.

Mit steigender Motordrehzahl fließt Benzin durch die Zusatzdüse.

Je höher die Motordrehzahl, desto mehr Benzin fließt durch die Zusatzdüse.

Der Vergaser ist so konstruiert und Die Drosselklappe ist so eingestellt, dass der Motor in diesen Betriebsarten immer mit einem mageren (sparsamen) Gemisch läuft.

Wenn der Motor die höchste Leistung entwickelt, ist die Drosselklappe vollständig geöffnet.

In diesem Fall arbeiten nicht nur die Haupt- und Zusatzdüsen, sondern auch die Leistungsdüse, durch die eine zusätzliche Benzinmenge fließt, die für ein fettes Gemisch erforderlich ist.

Die Leistungsdüse wird bei jeder Motordrehzahl, nicht nur bei maximaler Drehzahl, bei vollständiger oder fast vollständiger Drosselklappenöffnung eingeschaltet.

Die Schwimmerkammer des Vergasers befindet sich vor der Mischkammer.

Ein konstanter Kraftstoffstand in der Schwimmerkammer wird durch einen Schwimmer und ein Nadelventil aufrechterhalten.

Benzin von der Zapfsäule gelangt durch ein Nadelventil in die Schwimmerkammer. Dieses wird nach dem Füllen der Kammer auf einen normalen Füllstand durch den Schwimmer geschlossen.

Der Kraftstoffstand in der Schwimmerkammer befindet sich in einem Abstand von 17–19 mm von der oberen Ebene des Körper.

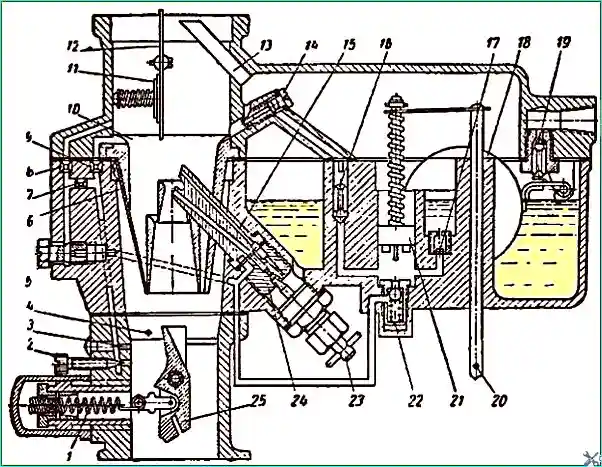

Abb. 2. Schema des K-22G-Vergasers: 1 - Begrenzungsfeder; 2 - Leerlauf-Einstellschraube; 8 - Öffnung für erhöhte Drehzahl; 4 - Öffnung für das Antriebsrohr des Unterdruckreglers; 5 - Leerlauf-Benzindüse; 6 - elastische Platte; 7 - Emulsionsdüse; 8 und 9 - in Leerlaufluftdüsen; 10 - Diffusorblock; 11 - Luftdämpferventil; 12 - Luftdämpfer; 13 - Druckausgleichsrohr; 14 - Beschleunigerpumpendüse; 15 - Haupt- und Zusatzdüsenblock; 16 - Beschleunigerpumpen-Auslassventil; 17 - Beschleunigerpumpen-Einlassventil; 18 - Schwimmer; 19 - Nadelventil; 20 - Beschleunigerpumpenstange; 21 - Beschleunigerpumpenkolben; 22 - Leistungsdüse; 23 - Hauptdüsen-Einstellnadel; 24 - Haupt- und Zusatzdüsenblock; 25 - Drosselklappe

Die Schwimmerkammer des Vergasers ist ausbalanciert, d. h. ihr Luftraum ist nicht mit der Außenluft, sondern über Rohr 13 (Abb. 2) mit dem Vergaserdeckel verbunden.

Der Luftdruck in der ausbalancierten Schwimmerkammer ist derselbe wie im Vergasergehäusedeckel nach dem Luftfilter.

Der Vorteil einer ausbalancierten Schwimmerkammer gegenüber einer nicht ausbalancierten (mit atmosphärischer Luft verbunden) besteht darin, dass das vom Vergaser erzeugte Verbrennungsgemisch bei verstopftem Luftfilter nicht angereichert wird.

Bei laufendem Motor ist der Luftdruck im Gehäusedeckel und damit auch in der Schwimmerkammer stets niedriger als der atmosphärische Druck.

Dies ist auf den Widerstand des Luftfilters und die höhere Luftgeschwindigkeit im Abzweigrohr zurückzuführen.

Der Luftdruck in den Diffusoren ist jedoch geringer als im Deckelabzweigrohr, da die Luftgeschwindigkeit in Die Diffusoren, die einen kleineren Strömungsquerschnitt als das Abzweigrohr haben, sind stets größer als die Luftgeschwindigkeit im Abzweigrohr.

Folglich ist der Luftdruck in den Diffusoren bei laufendem Motor stets niedriger als in der Schwimmerkammer.

Um das Eindringen von Außenluft in die Schwimmerkammer und damit eine Unwucht zu verhindern, wird der Vergaserdeckel seit 1955 mit sieben statt fünf Schrauben am Gehäuse befestigt.

Haupt- und Zusatzdüsen

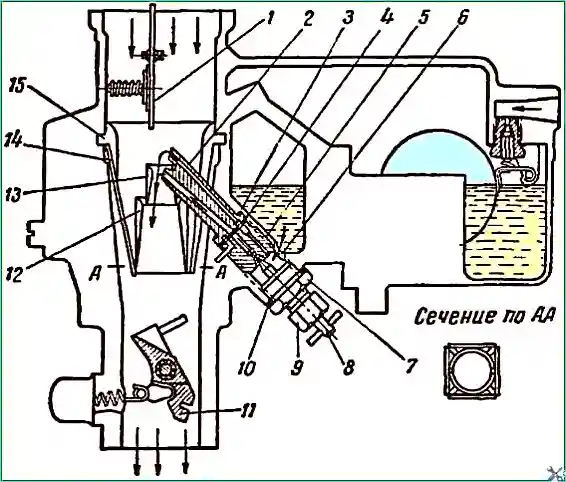

An der Unterseite des Vergasergehäuses (Abb. 3) Es gibt eine Buchse, durch die Block 2 der Haupt- und Zusatzdüsen in den Diffusorblock gelangt.

Der Düsenblock wird durch den Düsenblock 5 mit Faserdichtungen in der Buchse fixiert.

Dichtung 3 verhindert das Eindringen von Benzin in die Mischkammer zusätzlich zu den Zerstäubern, und Dichtung 4 gewährleistet eine dichte Verbindung der Kanäle der 14 Haupt- und Zusatzdüsen mit ihren Zerstäubern.

Abb. 3. Funktionsweise des K-22G-Vergasers unter mittlerer Belastung: 1 - Luftklappe; 2 - Zerstäubereinheit; 3, 4 und 10 - Dichtungen; 5 - Düseneinheit; 6 - Kanal; 7 - Gehäuse der Einstellnadel; 8 - Einstellnadel der Hauptdüse; 9 - Dichtmutter; 11 - Drosselklappe; 12 - Mittlerer Diffusor; 13 - Kleiner Diffusor; 14 - Elastische Platte; 15 - Hals des Diffusorblocks.

In dieselbe Buchse mit Dichtung 10 ist das Gehäuse 7 der Einstellnadel eingeschraubt, das gleichzeitig der Stopfen der Buchse ist.

Im Nadelgehäuse ist eine Einstellnadel 8 auf einem Gewinde montiert. Beim Drehen dringt sie unterschiedlich tief in die kalibrierte Öffnung der Hauptdüse in der Mitte des Blocks 5 ein und verändert so den Düsenquerschnitt. Die Nadel ist mit einer Stopfbuchse in der Mutter 9 abgedichtet.

Zwischen Nadelkörper und Düsenblock befindet sich ein Raum, der über Kanal 6 mit der Schwimmerkammer kommuniziert. Die Zusatzdüse befindet sich nicht in der Mitte des Düsenblocks.

Sie kommuniziert über eine Ringnut am Ende des Düsenblocks mit ihrem Zerstäuber.

Bei stehendem Motor befindet sich der Benzinstand in den Zerstäubern der Haupt- und Zusatzdüsen auf dem gleichen Niveau wie in der Schwimmerkammer.

Der Zerstäuberblock 2 ist so eingebaut, dass sich der Zerstäuber der Hauptdüse im kleinsten Abschnitt des kleinen Diffusors 13 und der Zerstäuber der Zusatzdüse im Hals 15 des Diffusorblocks befindet.

Abb. 3 zeigt den Betrieb des Vergasers bei niedriger Drehzahl und geringer Motorlast, wenn die Luftklappe 1 vollständig geöffnet und die Drosselklappe 11 weiter geöffnet ist als im Leerlauf Geschwindigkeit, jedoch geringer als bei maximaler Leistung.

In diesem Fall strömt die gesamte Luft durch den Hals 15 des Diffusorblocks und dann gleichzeitig durch zwei Diffusoren: den kleinen 13 und den mittleren 12 sowie durch die Lücken zwischen den Enden der Federplatten 14 des Diffusorblocks und dem Ende des mittleren Diffusors (siehe Schnitt entlang A-A).

Die Luftgeschwindigkeit im Hals des Diffusorblocks reicht nicht aus, um den für den Betrieb der Zusatzdüse erforderlichen Druckabfall zu erzeugen. Im kleinen Diffusor hingegen reicht die Luftgeschwindigkeit aus, um den erforderlichen Druckunterschied an den Öffnungen des Zerstäubers der Hauptdüse zu erzeugen und in der Schwimmerkammer, wodurch Benzin aus dem Zerstäuber fließt.

Damit die Hauptdüse funktioniert, kann die Druckdifferenz geringer sein als die für die Zusatzdüse erforderliche, deren Zerstäuberende höher liegt als das Zerstäuberende der Hauptdüse.

Im kleinen Diffusor wird Benzin zum ersten Mal durch Luft zerstäubt. Beim Verlassen des kleinen Diffusors wird es ein zweites Mal zerstäubt (durch die Luft, die in den mittleren Diffusor eintritt).

Beim Verlassen des mittleren Diffusors wird Benzin erneut zerstäubt (durch die Luft, die durch die Spalte zwischen den Enden der Federplatten und dem Ende des mittleren Diffusors strömt).

Mit steigender Motordrehzahl erhöht sich die Luftgeschwindigkeit im Hals des Diffusorblocks und im kleinen Diffusor.

Dies führt zu einem erhöhten Benzindurchfluss aus dem Zerstäuber der Hauptdüse und einem fetteren Gemisch, das den mittleren Diffusor verlässt.

Da sich die Federplatten des Diffusorblocks jedoch mit zunehmender Luftgeschwindigkeit automatisch auseinander bewegen und Luft durchlassen, bleibt die Gemischzusammensetzung unverändert.

Bei weiterer Öffnung der Drosselklappe erhöht sich die Luftgeschwindigkeit im Diffusorblockhals, wodurch Benzin durch die Zusatzdüse strömt.

In diesem Fall bleibt die Zusammensetzung des brennbaren Gemischs jedoch dieselbe wie bei Betrieb einer Hauptdüse, da der Durchsatz der Zusatzdüse und die Elastizität der Diffusorblockplatten entsprechend gewählt sind.

Beschleunigerpumpe

Bei starkem Öffnen der Drosselklappe magert das brennbare Gemisch ab.

Dies liegt daran, dass die Benzinaustrittsrate deutlich langsamer ansteigt, nämlich 600-mal geringer als das spezifische Gewicht von Benzin.

Um ein gutes Ansprechverhalten des Fahrzeugs zu gewährleisten, ist es notwendig, dass bei starkem Öffnen der Drosselklappe die Drosselklappe, die Das brennbare Gemisch wird nicht abgereichert, sondern angereichert.

Bei starkem Öffnen der Drosselklappe wird das Gemisch mithilfe einer Beschleunigerpumpe angereichert.

Die Beschleunigerpumpe besteht aus einem Schacht, in dem sich der Kolben bewegt, und einem Ventilsystem.

Der Kolben wird durch die Stange 8 bewegt, die wiederum über die Stange 30 (Abb. 1) und den Hebel 31 vom Drosselhebel 40 angetrieben wird.

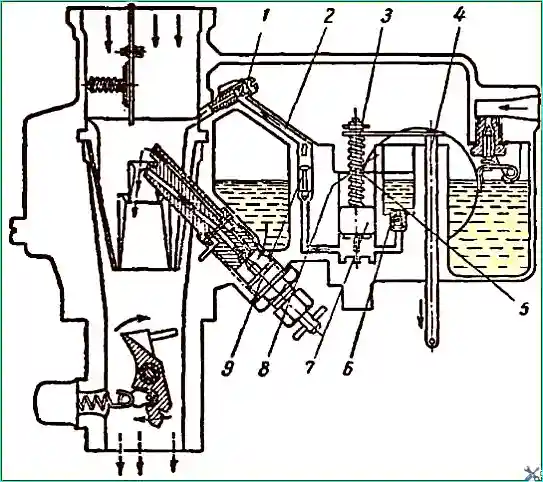

Abb. 4. Funktionsweise der Vergaserbeschleunigerpumpe K-22G: 1 - Beschleunigerpumpendüse; 2 - Kanal; 3 - Kolbenstange; 4 - Kolbenstange; 5 - Feder; 6 - Einlassventil; 7 - Kolben, 8 - Bypassschlitz; 9 - Auslassventil der Beschleunigerpumpe

Abb. 4 zeigt die Funktionsweise der Beschleunigerpumpe.

Benzin fließt von der Schwimmerkammer durch das Einlassventil 6 in den Pumpenschacht und füllt diesen bis zum Benzinstand in der Schwimmerkammer.

Wenn sich Kolben 7 von oben nach unten bewegt, entsteht im Schacht Benzindruck, wodurch Einlassventil 6 schließt und Auslassventil 9 öffnet.

Benzin fließt durch Kanal 2 durch das Auslassventil und wird über Zerstäuber 1 in den Diffusorblock eingespritzt.

Wenn die Drosselklappe stark geöffnet wird, bewegt sich Kolbenstange 4 entlang Kolbenstange 3 und drückt Kolbenantriebsfeder 5 zusammen.

Beim Loslassen bewegt die Feder den Kolben und sorgt für eine gleichmäßige Kraftstoffeinspritzung.

Dadurch dauert die Kraftstoffeinspritzung deutlich länger als die Öffnungszeit der Drosselklappe.

Wenn die Drosselklappe langsam öffnet, Wenn sich der Kolben der Beschleunigerpumpe langsam bewegt, erfolgt keine Kraftstoffeinspritzung, da das vom Kolben verdrängte Benzin durch das Einlassventil 6, das aufgrund des fehlenden Benzindrucks nicht schließt, in die Schwimmerkammer zurückfließt.

Aus demselben Grund öffnet sich das Auslassventil 9 nicht, wodurch verhindert wird, dass Benzin in den Diffusorblock eindringt und das Gemisch unnötig anreichert.

Bereits bei zunehmender Öffnungsgeschwindigkeit der Drosselklappe reicht der Benzindruck jedoch aus, um das Einlassventil zu schließen, das Auslassventil zu öffnen und Benzin einzuspritzen.

Das durch die Zwischenräume eingedrungene und auf dem Kolben gelandete Benzin fließt während der Aufwärtsbewegung des Kolbens durch den Schlitz 8 in die Schwimmerkammer.

Im Vergaser des K-22G ist es nicht möglich, die von der Pumpe eingespritzte Benzinmenge je nach Jahreszeit zu ändern, da die Förderleistung der Beschleunigerpumpe von 1,0 cm³ pro Arbeitshub eine ausreichende Anreicherung gewährleistet. das Gemisch auch für die Wintersaison.

Power Jet

Wie bereits erwähnt, entwickelt der Motor seine größte Leistung bei einem fetten Gemisch.

Bei laufendem Fahrzeug wird die maximale Motorleistung nur selten genutzt.

Um den Kraftstoffverbrauch zu senken, wird die Vergasereinstellung so gewählt, dass bei durchschnittlicher Belastung In Lkw läuft der Motor nur mit sparsamem Gemisch.

Der Vergaser verfügt über eine Druckdüse, die das Gemisch anreichert, wenn dies zur Erzielung höchster Motorleistung erforderlich ist.

Abbildung 5 zeigt den Aufbau der Druckdüse.

Abb. 5. Betrieb des K-22G-Vergasers bei maximaler Motorleistung: 1 - Kolben; 2 - Kolbenstange; 3 - Kolbennadel; 4 - Druckdüsenventil; 5 - Power-Jet-Kanal

Der K-22G Vergaser verfügt über einen mechanischen Antrieb zum Einschalten des Power-Jet, der mit dem Antrieb der Beschleunigerpumpe kombiniert ist.

Der Power-Jet besteht aus einem Kugelventil 4 am Boden des Beschleunigerpumpenschachts und einem Kanal 5, durch den der Kraftstoff vom Ventil zum Zerstäuber der Zusatzdüse geleitet wird.

Die Antriebsstange des Beschleunigerpumpenkolbens ist schwenkbar mit der Drosselklappe verbunden, sodass sich der Kolben bei geschlossener Drosselklappe in der oberen und bei geöffneter Drosselklappe in der unteren Position befindet.

Bis zur vollständigen Öffnung der Drosselklappe ist das Einschalten des Power-Jet nicht möglich.

Um die maximale Leistung zu erzielen, wird die Drosselklappe vollständig geöffnet, der Kolben senkt sich in die untere Position, und die Nadel 3 drückt auf die Kugel des Düsenventils und reichert das Gemisch an.

Starter- und Leerlaufdüse

Beim Starten eines Bei kaltem Motor ist der Luftstrom durch den Vergaser gering und das Gemisch wird nicht erwärmt.

Dadurch verdampft nicht das gesamte Benzin, und die Startfraktionen sind hauptsächlich an der Bildung des brennbaren Gemisches beteiligt.

Damit das entstehende brennbare Gemisch den Motor unter den vorgegebenen Bedingungen starten kann, wird ein Vielfaches an Benzin benötigt als unter normalen Betriebsbedingungen. Das Gemisch muss überfettet sein.

Die Überfettung des Gemisches wird durch Erhöhung des Unterdrucks in der Mischkammer erreicht, wodurch Benzin nicht nur aus der Leerlaufdüse, sondern auch aus der Haupt- und Zusatzdüse in die Mischkammer gelangt.

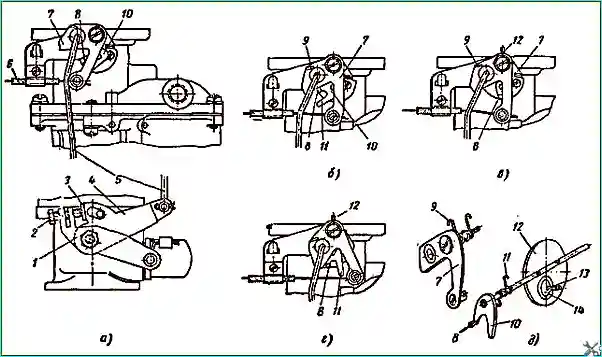

Abb. 6. Funktion der Startvorrichtung des K-22G-Vergasers: 1 - Gashebel; 2 - Gashebel-Einstellschraube; 3 - Ansatz; 4 - Hebel mit Ansatz; 5 - Hebelantriebsstange mit Ansatz; 6 - flexible Stange; 7 - Luftdämpfer-Antriebshebel; 8 - Schulter des Luftdämpferhebels; 9 - Antriebshebelfeder; 10 - Luftdämpferhebel; 11 - Luftdämpferhebelfeder; 12 - Luftdämpfer; 13 - Dämpferventilfeder; 14 - Dämpferventil

Zur Gemischanreicherung verfügt der Vergaser über eine spezielle Vorrichtung (siehe Abb. 6).

Die Vorrichtung besteht aus einer Luftklappe 12 im oberen Teil des Ansaugrohrs des Vergaserdeckels, zwei Hebeln 7 und 10 und einer flexiblen Stange 6 des Dämpferantriebs.

Im Rohr ist die Klappe nicht mittig an der Achse befestigt, sondern so, dass ihr unterer Teil deutlich größer ist als der obere.

Im unteren Teil der Klappe sind zwei Löcher eingestanzt, die durch Ventil 14 unter der Wirkung der Feder 13 verschlossen werden.

Auf der Dämpferachse ist ein Hebel 10 befestigt, der die Klappe durch die Kraft der Feder 11 ständig in geschlossener Position hält.

Die Luftklappe wird vom Armaturenbrett aus über eine flexible Stange gesteuert, deren Griff sich am Instrumentenbrett befindet. Panel.

Die Stange setzt den gabelförmigen Hebel 7 des Antriebs in Bewegung. Dieser wirkt auf den Hebel 10 der Luftklappe und öffnet oder schließt über die gebogene Schulter 8 die Klappe.

Die Feder 9 drückt den Hebel 7 in die Position, die der vollständig geöffneten Luftklappe entspricht, und hält die Klappe bei plötzlichem Lösen der flexiblen Stange in der geöffneten Position.

Abb. 6 zeigt die Positionen des Klappenantriebs entsprechend:

- a) einer zwangsweise geschlossenen Klappe; In dieser Stellung des Hebels 7 ist der Steuergriff der flexiblen Stange des Luftklappenantriebs vollständig herausgezogen.

- b) und c) die Stellung des Hebels 7, die es dem Hebel 10 (unter der Wirkung der Feder 11) ermöglicht, die Klappe automatisch zu schließen oder (Abb. 6, c) die Klappe automatisch so weit zu öffnen, wie der in das Abzweigrohr eintretende Luftstrom sie unter Überwindung der Wirkung der Feder 11 öffnen kann. In dieser Stellung des Hebels 7 ist der Steuergriff der flexiblen Stange etwa um ⅔ seines Weges herausgezogen.

- d) die Klappe ist zwangsweise vollständig geöffnet. In dieser Stellung des Hebels 7 kann die Klappe nicht schließen, da der Hebel 10 mit seiner Schulter 8 am Hebel 7 anliegt. In diesem Fall ist der Steuergriff der flexiblen Stange des Klappenantriebs vollständig um seinen Weg in die Führungshülse eingeschoben.

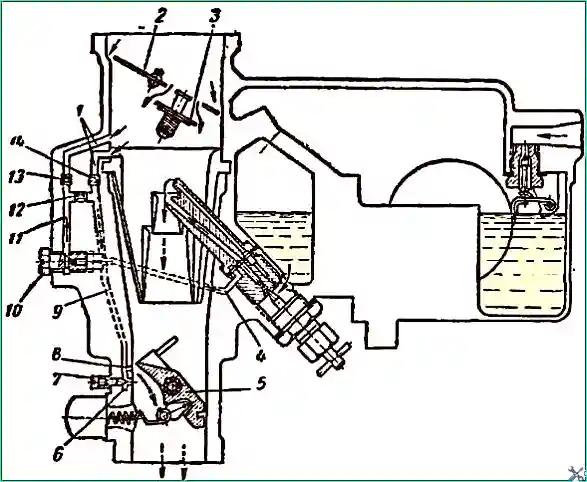

Vergaserbetrieb Die Funktionsweise des K-22G-Vergasers beim Kaltstart ist in Abb. 7 dargestellt. Luft tritt durch Ventil 3 der geschlossenen Luftklappe 2 ein.

Zwischen Drosselklappe 5 und Abzweigrohr verbleiben beim Motorstart schmale Spalte.

Abb. 7. Funktionsweise des K-22G-Vergasers beim Kaltstart: 1 - Luftkanäle; 2 - Luftklappe; 3 - Luftklappenventil; 4 - Benzinkanal; 5 - Drosselklappe; 6 - Sprühloch für niedrige Geschwindigkeit; 7 - Einstellschraube für Leerlaufdrehzahl; 8 - Sprühloch für hohe Geschwindigkeit; 9 - Emulsionskanal; 10 - Leerlaufdüse; 11 - Kanal; 12 - Emulsionsdüse; 13, 14 - Luftdüsen

Unterhalb der Ventiloberkante, im Bereich des oberen Spalts, befinden sich im Abzweigrohr zwei Spritzlöcher 6 und 8, durch die die von der Leerlaufdüse hergestellte Emulsion strömt.

Beide Löcher sind mit Kanal 9 im Vergasergehäuse verbunden.

Dieser Kanal verbindet die Löcher 6 und 8 mit der Luftdüse 14 und der Emulsionsdüse 12.

Kanal 4 ist mit dem Anschluss der Benzindüse 10 verbunden, durch die Benzin von der Zusatzdüse fließt.

Die Benzindüse ist über Kanal 11 mit der Emulsionsdüse 12 und der Luftdüse 13 verbunden.

Bei stehendem Motor befindet sich das Benzin in Kanal 11 auf dem gleichen Niveau wie in der Schwimmerkammer.

Unter dem Einfluss des Unterdrucks im Bereich der Spritzlöcher, der entsteht, wenn der Beim Starten des Motors gelangt Benzin aus der Schwimmerkammer über die Benzindüse 10 in Kanal 11.

Luft aus dem Vergaserdeckelrohr gelangt über Kanal 1 in denselben Kanal durch die Luftdüse 13 und wird dort zum ersten Mal mit Benzin vermischt.

Die entstandene Emulsion gelangt über die Düse 12 in Kanal 9, wird dort ein zweites Mal mit Luft vermischt, die über die Luftdüse 14 in Kanal 9 eingeleitet wird und durch Kanal 9 zu den Spritzlöchern gelangt.

Abb. 8. Wirkung des Hebels mit der Schulter beim Starten eines kalten Motors: a - bei geöffneter Luftklappe; b - bei geschlossener Luftklappe; 1 - Gashebel; 2 - Einstellschraube des Gashebels; 3 - Schulter; 4 - Hebel mit Schulter; 5 - Hebelantriebsstange mit Schulter; 6 - Leerlaufdrehzahl-Einstellschraube

Die Hauptzerstäubung des Benzins erfolgt, wenn die Emulsion aus den Spritzlöchern 6 und 8 der Leerlaufdüse austritt.

Beim Starten des Motors tritt die Emulsion aus beiden Löchern aus.

Die Zerstäubung des aus den Spritzlöchern der Haupt- und Zusatzdüsen austretenden Benzins erfolgt, wenn das Gemisch den Spalt zwischen Drosselklappe und Abzweigrohr passiert.

Daher muss beim Starten eines kalten Motors das Gemischventil nicht weiter geöffnet werden, als es sich beim Schließen der Luftklappe automatisch durch Schulter 3 des Hebels 4 (Abb. 8) öffnet.

Wenn die Drosselklappe weiter geöffnet wird, führt das schlecht zerstäubte Benzin zu Zündkerzenschäden, wodurch ein Starten des Motors unmöglich wird.

Zum Starten eines warmen Motors sowie im Leerlauf ist ein weniger fettes Gemisch erforderlich (ca. 9 Gewichtsteile Luft auf 1 Teil Benzin).

Als Dadurch muss die Luftklappe nicht geschlossen werden.

In diesem Fall fließt Benzin nur durch die Leerlaufdüse.

Die Zusammensetzung des von der Leerlaufvorrichtung erzeugten Gemischs hängt vom Durchsatz der Benzin- und Luftdüsen ab.

Die Einstellschraube 7 (siehe Abb. 6), die gegenüber der unteren Spritzöffnung 6 angebracht ist, reguliert nur die Emulsionsmenge, die bei niedriger Leerlaufdrehzahl aus der unteren Spritzöffnung austritt.

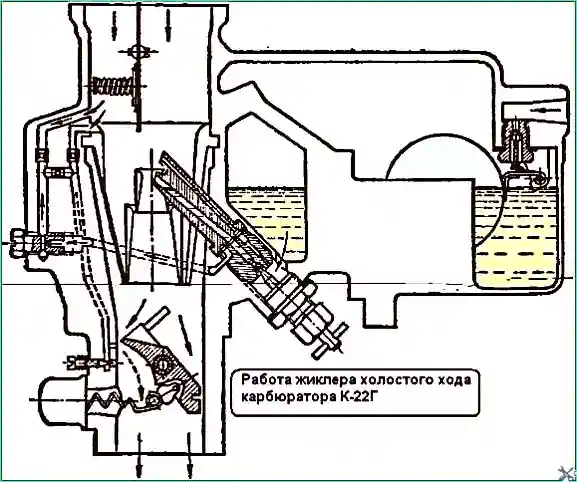

Abb. 9. Funktionsweise der Leerlaufdüse des K-22G-Vergasers

Die Funktionsweise der Leerlaufdüse beim Starten eines warmen Motors und bei minimaler Leerlaufdrehzahl ist in Abb. 9 dargestellt.

Die Oberkante des Ventils befindet sich oberhalb der oberen Bohrung.

Die Emulsion tritt aus beiden Bohrungen aus.

Bei erhöhter Leerlaufdrehzahl tritt die Emulsion durch die obere Bohrung aus und sorgt für einen sanften Übergang vom Leerlaufbetrieb zum Betrieb mit mittlerer Last.

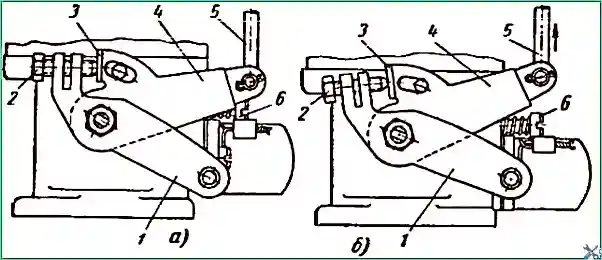

Drehzahlbegrenzer

Der Drehzahlbegrenzer verhindert, dass die Kurbelwelle des Motors höhere Drehzahlen entwickelt, als für den normalen Betrieb des Lkw erforderlich sind mobil.

Er arbeitet automatisch in Abhängigkeit vom Gemischdurchfluss im Vergaser.

Der Begrenzer, zu dem auch die Drosselklappe des Vergasers gehört, reduziert die Gemischfüllung der Zylinder, wenn die Motordrehzahl höher wird als für die Fahrt eines beladenen Fahrzeugs mit einer Geschwindigkeit von 70 km/h (im vierten Gang auf ebener Strecke) erforderlich. Außerdem verhindert er, dass die Kurbelwelle des Motors ohne Last mehr als 4300 U/min dreht, was die Lebensdauer des Motors deutlich verlängert.

Der Begrenzer beeinträchtigt das Ansprechverhalten des Motors nicht, da er den Motorbetrieb mit vollständig geöffneter Drosselklappe nicht verhindert, bis die Kurbelwelle die maximal zulässige Drehzahl erreicht.

Der Begrenzer ist besonders wichtig, da er ein Durchgehen des Motors im Leerlauf verhindert.

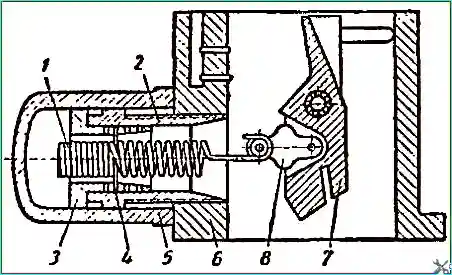

Abb. 10. Drehzahlbegrenzer: 1 - Drehzahlbegrenzerfeder; 2 - Federspannhülse; 3 - Drehzahlbegrenzerhülse; 4 - Federbefestigungsbolzen; 5 - Kappe; 6 - Vergaserrohr; 7 - Drosselklappe; 8 - Drosselklappenring

Der Drehzahlbegrenzer ist in Abb. 10 dargestellt.

Der Begrenzer besteht aus einer Drosselklappe 7, einer Feder 1, einer Hülse 2 zum Spannen der Begrenzerfeder und einer Kupplung 3 des Begrenzers.

Die Vergaserdrosselklappe hat eine spezielle Form und befindet sich auf einer zur Achse des Abzweigrohrs versetzten Achse.

Der Drosselklappenantrieb verfügt über eine spezielle Vorrichtung.

Abb. 1 zeigt deutlich die Vorrichtung des Begrenzers und den Antrieb des Dämpfers.

Der Dämpfer 1 ist lose auf der Achse 38 des Nadellagers 2 montiert.

Ein Ende der Feder 35 ist über einen Stift, der zwischen den Federwindungen verläuft, mit der Kupplung 34 des Begrenzers verbunden, das andere Ende ist mit der Rolle des Dämpferrings verbunden.

Wenn die Kupplung 34 Dreht sich die Feder 35, ändert sich die Anzahl der Umdrehungen.

Die Federspannung wird durch die Hülse 36 eingestellt, die sich entlang des Gewindes im Vergaserrohr bewegt.

Zur Drehung der Drosselklappe befinden sich Nocken auf ihrer Achse, in deren Nut der Dämpfer eingreift.

Die Dicke des Dämpfers ist geringer als die Breite der Nut zwischen den Nocken, daher besteht ein Leerhub.

Der Leerhub ist größer als der Hub des Ventils vor dessen vollständiger Öffnung.

Die Position, die dem vollständig geöffneten Ventil entspricht, wird durch einen in das Ventil eingepressten Stift fixiert, der bei vollständig geöffnetem Ventil am Vergaserrohr anliegt.

Die Begrenzungsfeder versucht ständig, die Drosselklappe zu öffnen, das Ventil liegt jedoch an den Nocken der Achse 38 an (Abb.). 1) und öffnet erst, wenn der Fahrer das Gaspedal betätigt, die Drosselklappenwelle dreht und dadurch die Nocken zurückzieht.

Beim Loslassen des Pedals dreht die Rückholfeder des Drosselklappenstellers die Drosselklappenwelle. Die Nocken der Welle drücken auf die Drosselklappe, die sich schließt und die Begrenzungsfeder spannt.

Mit steigender Kurbelwellendrehzahl steigt der Druck des Gemischstroms auf die geneigte Fläche der Drosselklappe.

Sobald der Druck des Gemischstroms auf die Drosselklappe stärker ist als die Federwirkung, beginnt sich die Drosselklappe unabhängig von der Pedalstellung zu schließen (dadurch kann sie sich frei in der Nut zwischen den Nocken bewegen), und die Kurbelwellendrehzahl sinkt.

Am Drosselklappenring befindet sich ein spezieller Vorsprung.

Er dient dazu, die Hebelwirkung der Kraftübertragungsfedern zu erhöhen, nachdem die Drosselklappe so weit geschlossen ist, dass sie an diesem Vorsprung anliegt.

Beim weiteren Schließen der Drosselklappe nimmt die Wirkung der Die Begrenzerfeder wird deutlich gespannt und verhindert ein vollständiges Schließen der Drosselklappe durch Unterdruck und Gemischfluss.

Der Moment, in dem der Begrenzer eingreift, hängt von der Federspannung ab.

Je straffer die Feder, desto höher die maximale Kurbelwellendrehzahl, da ein höherer Gemischflussdruck erforderlich ist, um das Schließen des Ventils einzuleiten.

Durch Veränderung der Federspannung lässt sich die maximale Kurbelwellendrehzahl regulieren.

Die Federspannung wird über zwei Ventilstellungen gesteuert. Eine Stellung entspricht 3500–4300 U/min der Kurbelwelle im Leerlauf.

Beim K-22G-Vergaser befindet sich das Ventil in dieser Stellung in einem Winkel von 21–23° gegenüber der Stellung bei vollständig geöffnetem Ventil.

Das Ventil ist relativ wenig geöffnet, sodass die Begrenzungsfeder fast vollständig gespannt ist. Die andere Stellung entspricht 2800–3175 U/min der Kurbelwelle bei Volllast; beim K-22G-Vergaser entspricht dies einem Winkel von 3–4°, d. h. das Ventil ist fast vollständig geöffnet.

Die Begrenzungsfeder ist fast nicht gespannt.

Der Federspannmechanismus ist geschlossen Die Federspannung wird im Werk mit einer speziellen Vorrichtung eingestellt. Anschließend werden die Schrauben zur Befestigung der Kappe versiegelt, sodass die Einstellung während des Betriebs nicht verändert werden kann.